地球の軌道リズムが巨大噴火と気候変動のタイミングをつなぐ ―白亜紀最後の100万年間の気候変動を詳細に復元することに成功―

2025年3月8日

東京大学

研究成果

発表のポイント

◆海底堆積物の周期的変化をもとに、北太平洋と南大西洋という大きく離れた海域の堆積物の「時刻合わせ」に成功し、白亜紀最後の100万年間の気候変動を詳細に復元することに成功しました。

◆時刻合わせした堆積物のオスミウム同位体比を測定することで、白亜紀末にインドで形成された巨大な洪水玄武岩デカントラップの大規模噴火パルスが2回あることが分かり、噴火イベントとの時間的な関係の解明にも成功しました。

◆白亜紀末の洪水玄武岩噴火のパルスとグローバル気候変動の記録には、2回の大規模玄武岩噴火が二酸化硫黄や二酸化炭素といった揮発性物質を排出し、それぞれが地球規模の気候と生態系に多様な影響を及ぼしたことが明らかになりました。その影響は、そのおよそ30万年後に訪れる天体衝突での壊滅的な大量絶滅の下地を作るのに寄与したかもしれません。

北太平洋や南大西洋で科学海洋掘削を行った米国の掘削船JOIDES Resolution号

概要

東京大学大気海洋研究所の黒田潤一郎准教授が、ドイツ、イタリア、米国の研究者らと共同で、大西洋と太平洋の海底掘削コアから得られた様々な古気候記録を「時刻合わせ」してつなげ、白亜紀-古第三紀境界直前、つまり恐竜が絶滅する直前の100万年間に起こった火山活動と気候変動の関係を、これまでにない時間解像度で詳細に解明しました。新たに得られた高時間解像度の地球化学的記録は、6700~6600万年前に、インドのデカン高原をつくった洪水玄武岩の形成時に2回の大規模な火山噴火があったことを示しました(図1)。さらに研究チームは地球化学モデルを駆使して、これら2回の大規模玄武岩噴火が、二酸化硫黄や二酸化炭素といった異なる揮発性物質を段階的に排出し、それぞれが地球規模の気候と生態系に多様な影響を及ぼしたことを明らかにしました。その影響は、後に訪れる天体衝突での壊滅的な大量絶滅の下地を作るのに寄与したかもしれません。

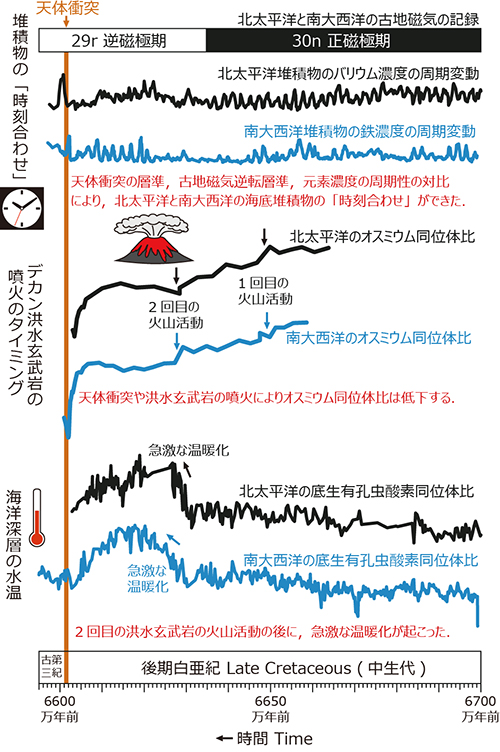

図1:白亜紀末の100 万年間(6700から6600万年前)の北太平洋シャツキー海台(黒)と南大西洋ウォルビス海嶺(青)の古地磁気記録、元素組成の周期変動にもとづく層序対比(上)、オスミウム同位体比にもとづくデカン洪水玄武岩の火山活動の履歴(中)、底生有孔虫殻の酸素同位体比にもとづく海洋深層の水温の変動(下)。時間は左向き。大量絶滅の原因となった天体衝突のタイミングは橙色の縦線で示す。

発表内容

白亜紀-古第三紀境界(6600万年前)は、アンモナイトや恐竜といった生物の大量絶滅で特徴づけられる年代境界です。大量絶滅は、小惑星がメキシコ・ユカタン半島に衝突したことが原因とされています。この時代は天体衝突だけではなく、その数10万年前から大規模な噴火が起こり、地磁気が逆転する震天動地の時代でした(図1)。地磁気の逆転と天体衝突は、世界中の堆積物にほぼ同時にその痕跡が残されるため、遠く離れた地点間で地層の同時間面をつなぐマーカーになります。また、地球の軌道の周期的変化が気候の周期変動を引き起こし、結果として堆積物中の元素組成にリズミカルな周期変動(注1)を刻み込みます。ブレーメン大学のWesterhold博士は、この周期性と地磁気逆転、天体衝突層準を利用して、白亜紀最後の100万年間の時代について、南大西洋と北西太平洋の堆積物(掘削コア、注2)を対比し同期させる、つまり「時刻合わせ」することに成功し、そこからさまざまな気候変化の特徴を見いだしました(図1)。特筆すべきは、2回の大きな気候変化が太平洋と大西洋の両方で同時に起こったことを解明した点です。

研究チームはさらに、これらの気候変化が大規模火山噴火によって引き起こされたかどうかを検討しました。デカントラップは、インド西部の大部分を覆う厚さ2kmに及ぶ巨大な溶岩台地です。地質学的に短期間で、洪水のように多量の溶岩が噴き出すことから、洪水玄武岩と呼ばれています。洪水玄武岩の形成とその後の化学風化は、遠く離れた海洋にも地球化学的な指紋を残します。その指紋の一つとして、海底堆積物のオスミウム同位体比(注3)があり、これまでの研究でも洪水玄武岩の痕跡が記録されていることが知られていました。東京大学大気海洋研究所の黒田潤一郎准教授は、時刻合わせした南大西洋と北西太平洋の堆積物に含まれるオスミウムの同位体比を測定しました。新たな測定結果には、白亜紀後期のデカントラップの噴火とその後の風化を示す変化パターンが認められ、そこに2回の段階的変化が示されていました(図1)。デカントラップ本体では、近年、高精度の年代測定が行われ、厚い溶岩台地の噴火年代が詳らかになっています。海底堆積物のオスミウム同位体比が示す白亜紀末の2回の噴火エピソードのうち、2回目のものがデカントラップ本体の最初の噴火年代と一致しました。一方、1回目の噴火は、あまり知られていない謎の噴火エピソードを示すようです。おそらくデカン高原の北側の溶岩台地を作った噴火によるものと推察されます。

さらに驚くべきことに、これらのステップは掘削コア試料の微化石に記録された環境変化のタイミングとも一致しました。ユタ州立大学のPenman博士は地球化学モデリングを行い、そのシナリオを定量化しました。洪水玄武岩の噴火史の中で、最初の大規模なものは二酸化硫黄を、2回目の大規模な噴火は大量の二酸化炭素を放出したようです。これらのエピソードでのガス放出により、地球規模の気候システムに多様な影響を及ぼし、生態系に局所的な(あるいは汎全球的な)ストレスがかかったと考えられます。その影響は、後に訪れる天体衝突での壊滅的な大量絶滅の下地を作るのに寄与したかもしれません。

発表者・研究者等情報

東京大学大気海洋研究所

黒田 潤一郎 准教授

兼:国立研究開発法人海洋研究開発機構 招聘主任研究員

論文情報

雑誌名:Science Advances

題 名:Earth Orbital Rhythms links Timing of Deccan Trap Volcanism Phases and Global Climate Change

著者名:Thomas Westerhold*, Edoardo Dallanave, Donald Penman, Blair Schoene, Ursula Röhl, Nikolaus Gussone, Junichiro Kuroda

DOI:10.1126/sciadv.adr8584

URL:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr8584![]()

研究助成

本研究は、科研費基盤研究(B)「南半球の白亜紀-古第三紀境界:オスミウムから巨大洪水玄武岩の謎に迫る(課題番号:22H01342)」、および科研費挑戦的研究(開拓)「地球環境ティッピングポイントと地球微生物群集(課題番号:22K18426)」の支援により実施されました。

用語解説

- (注1)堆積物の周期変動

- 地球が太陽の周りを公転する軌道の離心率、地軸の傾き、歳差運動は、数万年規模で周期的に変化し、これが地表に降り注ぐ太陽エネルギーの量、特に日射量の緯度分布や季節の長さ、強さを周期的に変化させ、様々な周期的気候変動を引き起こす。結果として堆積物中の元素組成にリズミカルな周期変動を刻み込む。代表的なものとして、河川からの砕屑物(土砂)供給量が、気候変動による降水量の変化を反映して周期的に変動し、堆積物には鉄やアルミニウムなどの含有量の周期的変化として刻まれる。

- (注2)掘削コア

- 海底に堆積した堆積物を、掘削機能を有する調査船によって海底までパイプをつなげ、掘削し回収した柱状試料のこと。国際的な科学掘削プログラムが過去50年以上に渡り続けられている。今回は、南大西洋のウォルビス海嶺と北太平洋のシャツキーライズで掘削回収されたコアを使って研究を行った。

- (注3)オスミウム同位体比

- 白金族元素の一つであるオスミウムは、天然で7つの同位体(質量数184, 186, 187, 188, 189, 190, 192)を持つ。このうち、質量数187のオスミウムは放射性起源(レニウム187の娘核種)であり、その量(実際には安定核種である質量数188の核種との比、すなわちオスミウム187/オスミウム188の同位体比として表す)は、地球の大陸、マントル、隕石で異なる同位体比を持つ。海水のオスミウム同位体比は、その3つの起源からの供給量の相対バランスを反映して変動する。例えば、隕石衝突が起こると海水のオスミウム同位体比は急激かつ一時的に低下する。また洪水玄武岩が噴出すると、やはりオスミウム同位体比は低下する(ただしその低下はある程度長期的に続く)。海水のオスミウムは最終的には堆積物中に取り込まれて埋没する。海底堆積物からオスミウムを分離し、その同位体比を測定することで、過去の地球で起こった天体衝突や洪水玄武岩の噴火などのタイミングを知ることができる。

問合せ先

東京大学大気海洋研究所 海洋地球システム研究系 海洋底科学部門

准教授 黒田 潤一郎(くろだ じゅんいちろう)

E-mail:kuroda◎aori.u-tokyo.ac.jp ※「◎」は「@」に変換してください

![]()

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用