人新世の奄美群島喜界島サンゴが記録する黒潮・琉球海流の変動とグローバルな気候変動との密接な関係

2024年7月1日

東京大学大気海洋研究所

東京大学大学院総合文化研究科

研究成果

発表のポイント

◆奄美群島喜界島産の世界最大規模の巨大ハマサンゴ骨格試料の高精度炭素14濃度分析を高時間分解能で行いました。

◆その結果、1947年から2009年にわたる詳細な黒潮と琉球海流による輸送と全球的な気候変動との密接な関係をとらえることに成功しました。

◆本研究の成果は、サンゴ骨格中に含まれる炭素14が海洋の追跡子として極めて有効であることを示し、南西諸島における海水の混合と全球的気候変動が密接に関連していることを提示しました。

概要

東京大学大学院総合文化研究科のZeng Yuning大学院生や同大学大気海洋研究所の横山祐典教授らの研究グループは、奄美群島に属する喜界島から採取された長尺のサンゴ骨格試料の炭素14(14C)(注1)濃度分析を高時間分解能で行い、1947年から2009年にわたる詳細な黒潮と琉球海流による輸送と全球的な気候変動との関係についてとらえることに成功しました。また、喜界島周辺海域の水塊は、黒潮と琉球海流の変動および中規模渦の影響を受けていることを明らかにしました。本研究は、黒潮と琉球海流の輸送が太平洋十年規模振動やエルニーニョ・南方振動に影響を受けるという考えを支持しています。これらの成果は、サンゴ骨格中に含まれる14Cが海洋の追跡子として極めて有効であることを示し、南西諸島における海水の混合と全球的気候変動のメカニズムについて重要な知見を与える可能性を提示しました。

本研究の成果は「Global Biogeochemical Cycles」誌に掲載されました。

発表内容

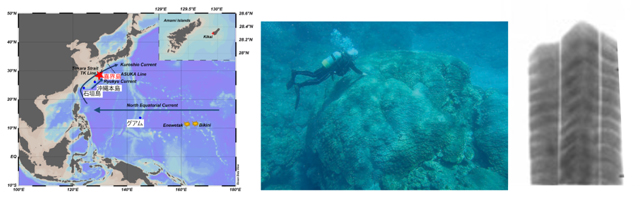

北西太平洋の黒潮と琉球海流は、低緯度から高緯度への熱や水の輸送により、東アジアの気候に重要な役割を果たしています。しかし、長期間の連続した高解像度の記録が不足しているため、これらの海流の詳細な理解は限られています。天然および人間活動によって生成される炭素14(14C)は海水に取り込まれ、その濃度は海域や水深によって異なることから、水塊変動のトレーサーとして利用されています。海水中の14Cは炭酸カルシウムから成るサンゴ骨格にも取り込まれます。そこで本研究では、鹿児島県奄美群島喜界島産巨大ハマサンゴ(図1)に着目し、そのサンゴ骨格に記録された14C濃度変動を高時間分解能で復元することで、黒潮・琉球海流変動と気候変動との関係について研究を行いました。喜界島は黒潮と琉球海流の経路沿いに位置し、太平洋から伝播する中規模渦が複雑な海流変動を引き起こす海域に位置しています。

図1:喜界島と黒潮・琉球海流の位置を示した地図(左)と、喜界島のハマサンゴ(中)、ハマサンゴ骨格写真(右)

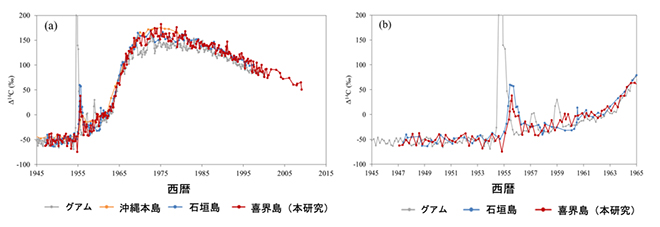

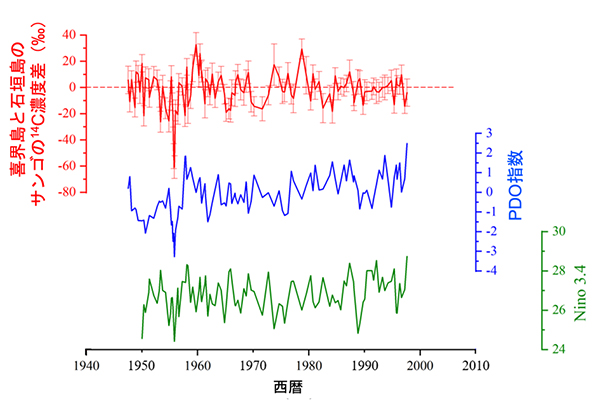

本研究では、研究グループが2009年6月に採取した長さ4.40mの喜界島産サンゴ試料を使用しました。1947年から2009年までの期間について、骨格成長軸に沿って粉末化されたサンゴ試料246サンプルを分析し、季節スケールでの14C濃度(Δ14C)変動復元を行いました。その結果、喜界島サンゴのΔ14Cは、1950年代に実施された核実験により1960年代に急上昇し、1970年代に最大値に達したあと、1980年代から徐々に減少する、というグアム、石垣島、沖縄本島から報告された先行研究とほぼ一致した傾向を示していました(図2a)。また、1950年代の記録を詳細に測定した結果、1950年代のマーシャル諸島にて実施された核実験に対応するΔ14Cの短時間での急激な上昇(Δ14Cスパイク)が記録されていましたが、喜界島のΔ14Cスパイクの出現時期は、グアムや石垣島のスパイクより遅れて出現し、そのピーク値は、グアムや石垣島よりも低くなっていました。また、グアムや石垣島で見られる1957年から1960年の2番目と3番目のΔ14Cスパイクを捉えず、比較的大きな変動を示しています。これらのスパイクの形状、ピーク値、および出現時間の違いは、海流による輸送を反映していることから、サンゴ骨格中のΔ14Cが海流の輸送を捉える優れた指標であることを示しています。さらに喜界島のΔ14Cを解析した結果、喜界島周辺の水塊は中規模渦や黒潮、琉球海流の影響を受けて変動している可能性を示し、この地域での海流による輸送が太平洋十年規模振動やエルニーニョ・南方振動の影響を受けることを明らかにしました(図3)。

図2:(a)1945年から2010年までの各地点のサンゴ骨格に記録された炭素14濃度(Δ14C), (b) 1945年から1965月までの各地点のサンゴ骨格に記録されたΔ14C

1950年代の喜界島のΔ14Cの短時間での急激な上昇(Δ14Cスパイク)は、1955年7月に現れていますが、これはグアムより約10か月、石垣島より約7週間遅れています。またΔ14Cスパイクのピーク値は、グアム、石垣島よりも低くなっています。また、グアムや石垣島で見られる1957年から1960年の2番目と3番目のΔ14Cスパイクを捉えませんでした。これらのスパイクの違いは、海流による輸送を反映していると考えられます。

図3 喜界島と石垣島のサンゴ骨格の炭素14の濃度差(赤)とPDO指数(青)、Nino3.4指数(緑)の比較

喜界島と石垣島のサンゴ骨格の炭素14濃度差とPDO指数は1950-1997年に正の相関があり、Nino3.4指数は1956-1997年に負の相関があることがわかりました。これは、PDO指数が正の期間、石垣島から喜界島までの黒潮や琉球海流の輸送が強まり、エルニーニョ期には弱まることを示しています。

本研究は、高精度観測記録が不足している1950年代から現在にかけての海流データを、サンゴ骨格中のΔ14Cの高精度分析によって提供することに成功しました。本研究の結果は、サンゴ骨格中に含まれる炭素14の海洋の追跡子としての有効性を示し、南西諸島における黒潮や琉球海流と全球的気候変動の連動した変動メカニズムに関して重要な知見を与えました。今後、本研究で提案された手法を黒潮・琉球海流域のサンゴ骨格にも適応し、複数地点での議論を進めていくことで、南西諸島の海流と気候変動との関連性についてさらに探っていくことが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科 国際環境学プログラム

Yuning Zeng(ソウ ウネイ) 博士課程

大気海洋研究所

海洋地球システム研究系

横山 祐典 系長・教授

兼:大学院総合文化研究科 附属国際環境学教育機構 教授

兼:大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授

附属国際・地域連携研究センター

平林 頌子 講師

附属共同利用・共同研究推進センター

宮入 陽介 特任助教

阿瀬 貴博 技術専門職員

論文情報

雑誌名:Global Biogeochemical Cycles

題 名:Anthropocene North Western Pacific Oceanography Recorded as Seasonal-Resolution Radiocarbon in Coral From Kikai Island, Japan

著者名:Yuning Zeng*, Yusuke Yokoyama*, Shoko Hirabayashi, Yosuke Miyairi, Atsushi Suzuki, Takahiro Aze, Yuta Kawakubo

DOI:10.1029/2023GB007927

URL:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GB007927![]()

研究助成

本研究は、科研費「人為的風化促進の長期影響評価の為の先端宇宙線生成核種による地球表層環境変動研究(課題番号:20H00193)」、「ヒプシサーマル:完新世の気温復元不一致問題に挑む(課題番号:23KK0013)」、「高精度ウラン・トリウム同位体分析による貝を用いたウラン系列年代測定可能性再評価(課題番号:19K14805)」、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)グラント番号:JPMJCR23J6の支援により実施されました。

用語解説

問合せ先

東京大学大気海洋研究所 海洋地球システム研究系 海洋底科学部門

教授 横山 祐典(よこやま ゆうすけ)

E-mail:yokoyama◎aori.u-tokyo.ac.jp ※「◎」は「@」に変換してください

![]()

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用