胃を持たない魚類が収斂(しゅうれん)的に失った 遺伝子を特定 -器官の喪失に伴うゲノム変化の理解に向けて前進-

2024年5月14日

東京工業大学

東京大学 大気海洋研究所

静岡大学

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の加藤明准教授、太田地洋大学院生、永嶌鮎美助教、同 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センターの駒田雅之教授、東京大学 大気海洋研究所のSupriya Pipil(スープリヤ・ピピル)博士(研究当時)、渡邊太朗博士、黄國成助教、竹井祥郎名誉教授、静岡大学 学術院理学領域の日下部誠教授、メイヨー医科大学(米国)のMichael F. Romero(マイケル・F・ロメロ)教授らの研究グループは、さまざまな系統に属する無胃魚で共通して4つの遺伝子が欠失・偽遺伝子化していることを発見した。

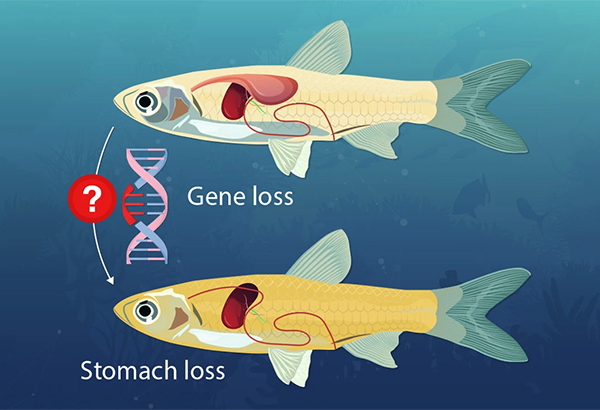

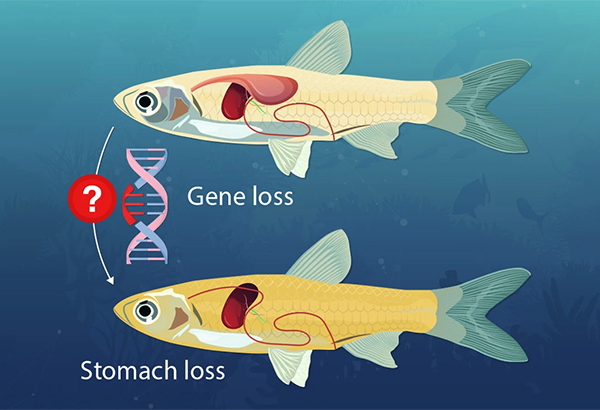

魚類全体の20-27%が胃を持たず、さまざまな系統が独立に胃を失ったことが知られている。胃の喪失に伴う遺伝子欠失として、これまで4つの遺伝子(atp4a、atp4b、pgc、pga2)の欠失が知られていた。今回の研究では、11種の無胃魚(ゼブラフィッシュ、メダカ、ベラ、フグなど)と12種の有胃魚(ナマズ、ニジマス、ティラピア、イトヨなど)のゲノムデータベースを網羅的に比較した結果、新たに4つの遺伝子(slc26a9、kcne2、cldn18a、vsig1)の欠失・偽遺伝子化を見出すことに成功した。有胃魚(イトヨ)におけるこれらの遺伝子の組織発現を解析したところ、すべて胃に発現していた。さらにこうした遺伝子の一部は、胃のない哺乳類(カモノハシなど)でも欠失していることが確認された。

これらの結果は、器官の喪失に伴ってゲノム中に起きる収斂的な変化の理解を前進させるものであり、水生動物の多様な環境適応戦略の理解や生物多様性の保全への応用が期待できる。

詳しくはこちらをご覧ください

東京工業大学プレスリリース(2024年5月14日)![]()

![]()

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用