�ł������J�͍ł������J�_����͍~��Ȃ� �`�q�����ڍ~�J���[�_�����炩�ɂ����ɒ[�~�J�̎p�`

2015�N2��25��

������w��C�C�m������

���\�̃|�C���g�F

������܂ŁA�������ɒ[�ɍ����ϗ��_�͋ɒ[�ɋ����J�������炷�ƍl�����Ă��܂����B

���q���ɓ��ڂ��ꂽ�~�J���[�_�̗��̍~���ϑ��f�[�^�����k�ܓx35�x���̉J�̓�����n��ʂɒ����������ʁA�ł������J�͍ł��w�̍����J�_����~��Ȃ����Ƃ����܂����B

�����{�ł͒g����ɍ��J�������炷�_�~���V�X�e���̓����̐��m�ȗ����́A�ЊQ�ɑ��ĎЉ�K�ɔ����邽�߂ɖ𗧂Ɗ��҂���܂��B

���\�ҁF

�_�c�@�āi������w��C�C�m�������@���C�������j

�����@���i������w��C�C�m�������@�����A�F���q���J���@�\ [JAXA] ���ٌ������j

���\�T�v

�����Ȑϗ��_�͋����J���~�点�܂��B�]���A�ϗ��_�̍����͉J�̋����̎w�W�ɂȂ�ƍl�����Ă��܂����B����ŁA�������㏸�C���○��Ȃ��J�_����S�C���������炷�悤�ȋ����J���~�����������A�J�_�̍��������ł��ɒ[�ɋ����J�̖ڈ��ɂȂ邩�́A����܂œ��v�I�ɕ������Ă��܂���ł����B

������w��C�C�m���������_�c �� ���C�������ƍ��� �� ������́AJAXA�~�J�ϑ��~�b�V�����̈ϑ������ɂ����āA�J�𗧑̊ϑ��ł���~�J���[�_�𓋍ڂ����M�э~�J�ϑ��iTRMM�j�q���i��1�j�ɂ�钷���Ԋϑ��f�[�^�𗘗p���A��k�ܓx35�x���i�k�͂��傤�Ǔ������܂ށj�ŒZ���Ԃɋɒ[�ɍ~��J�̍\���̓������300�q�l���̒n�斈�ɒ��ׂ܂����B���̌��ʁA�ł��������㏸�����ϗ��_�V�X�e������ł������J���~��̂ł͂Ȃ����ƁA����������͒n��ɂ��Ȃ����ՓI�ȓ����ł��邱�Ƃ����܂����B

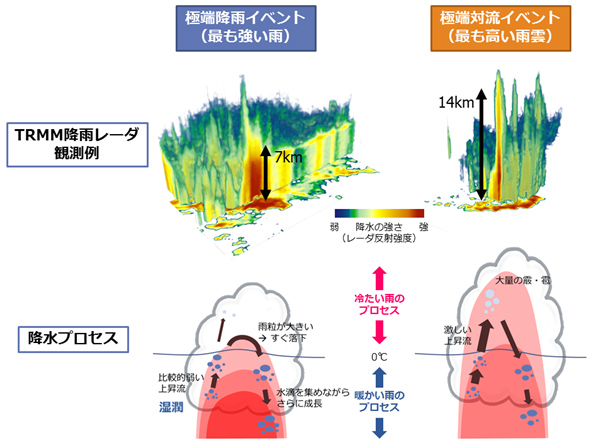

����ɉJ�_�̍\���Ƒ�C�̏�Ԃ���A�ɒ[�ɋ����J�������炷�_�ł́u�g�����J�i��2�j�v�̐����v���Z�X�����ʓI�ɓ����Ă��邱�Ƃ��������܂����B

�{�����̐��ʂ́A���{�ł͎�ɒg����ɍ��J�������炷�_�~���V�X�e���̓����m�ɗ������A�Љ���J�ЊQ�ɔ����邽�߂̒m���Ƃ��Ė𗧂����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���𑜓x���l�V�C�\�f���̍~�J�\���̌��E���ǂւ̍v�������҂���܂��B

���\���e

(1) �����̔w�i

�Z���Ԃɍ~��ɒ[�~�J�́A�S�C���������N�����ȂǁA�Љ�̈��S�ɑ傫�ȉe����^���܂��B��ʂɁA�J�̏u�ԓI�ȋ����́A���̉J�������炷�ϗ��_�̊������ɔ�Ⴕ�܂��B�]���A���̍l�����͋ɒ[�ɋ����J�i�ɒ[�~�J�j�ɂ��Ă����Ă͂܂�Ƃ���A�������㏸�C���○���ϗ��_�̑S���I�ȕ��z������ׂ��������������s���Ă��܂����B����ŁA�S�C���������炵���J�_���K�������������㏸�C���○��Ȃ������Ƃ����ϑ��������Ă��܂��B�܂��A�n�`�̉e�����Ĕ��B�������J�������炷�J�_�̍����́A��r�I�Ⴂ���Ƃ��m���Ă��܂��B�����̎����́A�J�_�̍������J�̋����̎w�W�ɂȂ�Ƃ����]���̏펯���A�ɒ[�~�J�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ����\���������Ă��܂��B

�������A�J�̋����ڎw�W�Ƃ����ɒ[�~�J���ǂ̂悤�ȉJ�_�Ɗւ���Ă���̂��ׂ�����܂ł̌����͒n�ヌ�[�_�Ȃǂ̂������ꂽ�n��̂��̂�������܂���B�J�̓����ɂ��Ă̌�����S���ōs�����߂ɂ͐l�H�q�����擾�����f�[�^����͂���K�v������܂��B�������A�_�̍����○�̑����Ȃǂɔ�ׂāA�J�̗��̍\�����ϑ��ł���l�H�q���͌����Ă��܂��B�܂��A�\���ȃf�[�^�̒~�ςȂ����ẮA�����J�����̒n��ɂƂ��Ė{���Ɂu�ɒ[�ȁv���̂��ǂ��������ɂ߂邱�Ƃ��ł��܂���B

�M�э~�J�ϑ��v��iTRMM�j�q���i��1�j�͐��E���̍~�J���[�_�i��3�j�𓋍ڂ��A1997�N12������17�N�ԁA�~�J�̗��̍\�����ϑ����Ă��܂����B���̒����Ԃ̍~�J�f�[�^�̒~�ς𗘗p���邱�Ƃɂ���āA�e�n��ł̋ɒ[�~�J�̓����ׂ���\��������܂��B

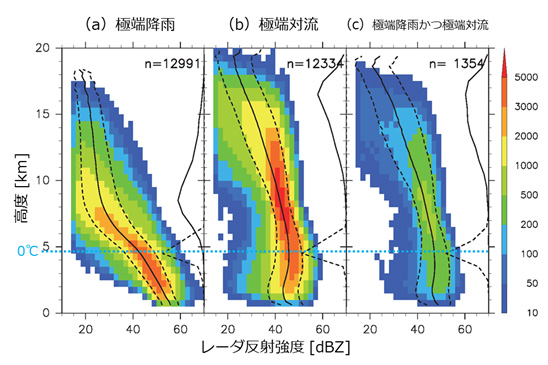

(2) �������@�̊T�v

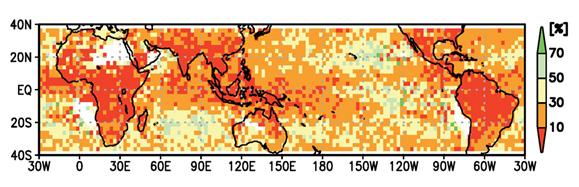

����A������w��C�C�m���������_�c �� ���C�������ƍ��� �� �������TRMM�̍~�J���[�_�ɂ��11�N�Ԃ̍~�J�̗��̊ϑ��f�[�^��p���A��k�ܓx35�x���i�k�͂��傤�Ǔ������܂ށj���300km�l���̊i�q��ɕ��������e�n��ɂ����ĉJ�̋������ł������ɒ[�~�J�̔����i�ȉ��ɒ[�~�J�j����щJ�_�̍������ł������ɒ[�Η��̔����i�ȉ��ɒ[�Η��j���ϑ��f�[�^���璊�o���܂����i�}1�j�B�ϑ����ꂽ�J��̐��͒n��ɂ���ĈقȂ萔��`�����ł����A���̂����ő�~�J���x�����0.1�p�[�Z���g�i1000����1�j�ȓ��ł���J����u�ɒ[�~�J�v�A���[�_���ˋ��x�i��4�j40dBZ�ō����B���x�����0.1�p�[�Z���g�ȓ��ł���J����u�ɒ[�Η��v�ƒ�`���A���ꂼ��ɓ��Ă͂܂�J��̗��̍\���Ƃ��̊��̓����ׂ܂����B

(3) ����

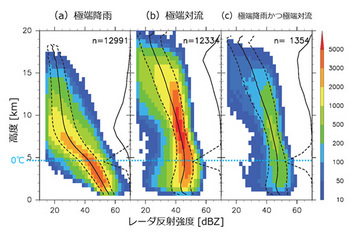

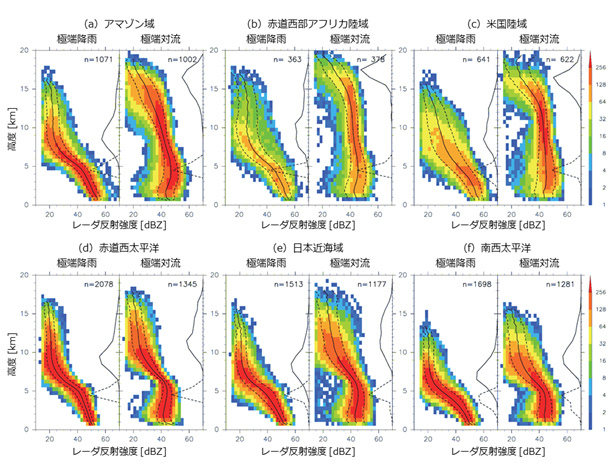

�ɒ[�~�J�Ƌɒ[�Η��̍\���ɂ͖��ĂȈႢ�������܂����i�}2a, b�j�B�ɒ[�~�J�͑��ΓI�ɒႢ�J�_�ɔ����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�܂��A0�����x�i�E�������̔j���A4.5km�t�߁j�������ł́A�ɒ[�~�J�̃��[�_���ˋ��x�͒n�\�Ɍ������đ��傷��̂ɑ��A�ɒ[�Η��ł͈��������͂�⌸�����Ă��܂��B���̓����́A����ɔ�ׂĐϗ��_�̊����x�����ϓI�ɒႢ�C��ɂ����ĂɌ���Ă��܂��i�}���j�B����ɁA�������̒n��Ɍ����Ĕ�r���s�������ʁA���̓����͗���E�C��A�M�сE���M�т̒n��Ɉ˂炸�A���ՓI�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�������܂����i�}3�j�B�Ⴆ�ΐԓ��A�t���J��č������i�}3b, c�j�Ƃ������A���ʂ��ł�蹂��~�点��悤�Ȕ��Ɍ������ϗ��_���ɒ[�C�ی��ۂ̑�\�Ƃ����悤�Ȓn��ɂ����Ă����A���̒n��ōł������J�́A��r�I�w�̒Ⴂ�J�_��������炳���̂ł��B

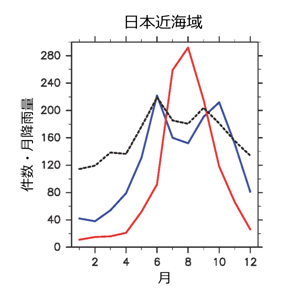

�ɒ[�~�J�Ƌɒ[�Η��̉J�悪��v���銄���ׂ�Ɓi�}4�j�A�M�сE���M�т̂قƂ�ǑS�Ă̒n���30%�����ƂȂ��Ă��܂��B���ɔM�т̗���ɂ����ẮA10%�����ł��B���̌��ʂ́A�ϗ��_�̍����ʼnJ�̋����𐄒肷�銵�Ⴊ�A�ɒ[�~�J�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B�܂��A�ɒ[�~�J�Ƌɒ[�Η��̌���₷���G�߂��قȂ邱�Ƃ������Ă��܂��B�Ⴆ�Γ��{�t�߂ł́i�}5�j�A�ɒ[�~�J�̌��ʐ��i���j�Ƃ��̒n��̕��ύ~�J�ʁi�����j�Ƃ͂قړ��������Ƀs�[�N�����̂ɑ��A�ɒ[�Η��̌��ʐ��i�Ԑ��j�́A�J�G�̋��Ԃ̐��Ăɍł������Ȃ��Ă��܂��B

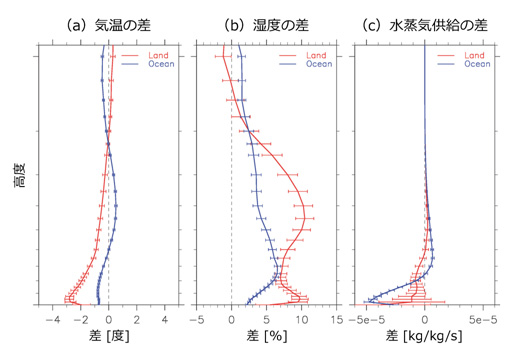

�ɒ[�~�J�Ƌɒ[�Η��̋N����ۂ̑�C�̏�Ԃɂ��傫�ȈႢ�������܂��B�ɒ[�~�J�́A�ɒ[�Η��ɔ�ׁA��C�����ΓI�Ɉ���ŁA�Η����S�̂ɂ킽���Ď����Ȏ��ɋN���Ă��邱�Ƃ������I�ł��i�}6a, b�j�B�܂��A�����Η����Ő����C������ɋ�������Ă���i�}6c�j���Ƃ������I�ł��B��C�̏�ԂɌ����Ⴂ�́A�e�n��ɂ�����G�ߍ��Ǝ��Ă���A�ɒ[�~�J�Ƌɒ[�Η��̌��ʐ��̈Ⴂ�Ɛ������Ă��܂��B

��L�̌��ʂ́A�ɒ[�~�J�������炷�ɂ́u�g�����J�i��2�j�v�̐����v���Z�X���d�v�ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�g�����J�����ʓI�ɐ��������ɂ́A��C���Η����S�̂ɂ킽���Ď����ł���A�_�ꂩ��0�����x�܂ł������A���㏸�C������r�I�ア���Ƃ��K�v�ł��B�ɒ[�~�J�Ɋւ���C�̏�Ԃ͂����̏��������Ă��܂��B����ɁA�ɒ[�~�J�Ɍ�����A���[�_���ˋ��x���n�\�Ɍ������đ��傷��Ƃ��������́A�~�����q���������ɏՓ˂��Ȃ��琬�����Ă��邱�Ƃf���Ă���A�g�����J�̓����Ƃ���v���܂��B

(4) �����̈Ӌ`

�{�����̑��̈Ӌ`�́A�ϗ��_�̍������J�̋����ɊW���Ă���Ƃ����]���̏펯�I�Ȏw�W���ɒ[�~�J�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����Ƃ��A�ϑ��Ɋ�Â��Ď����A�����ꂪTRMM�ϑ���͈̔́i�������܂ޔM�ш��M�ш�j�Œn��ɂ�炸���ՓI�ł��邱�Ƃ����������Ƃɂ���܂��B���̈Ӌ`�́A�ɒ[�ɋ����~�J�������炷�ɂ́A�g�����J�̐����v���Z�X�����ʓI�ɓ������Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ����������_�ł��B�����̒m���́A�ɒ[�~�J�Ɋւ�镨���̐��m�ȗ�����ʂ��āA���J�ɑ���Љ�̔����̂��߂ɂ��悢���o����Ƌ��ɁA�_��J�ڗ\�鍂���\�ȓV�C�\�f���ɂ�����~�J�����̌��؉��ǂɂ��d�v�ȍv�������҂���܂��B

(5) ����̓W�]

TRMM�̍~�J���[�_�ł́A�~�����q�̃T�C�Y���z��ő́E�t�̂̋�ʂƂ��������邱�Ƃ�������߁A�ɒ[�~�J�̐����v���Z�X����肷��̂ɂ͌��E������܂��B���X�ƉJ������ʂł��鐫�\���������n�ヌ�[�_��A2014�N�Ɋϑ����J�n�����S���~���v��iGPM�j��q���i��5�j�ɂ��ϑ��Ȃǂ����p���邱�ƂŁA�ɒ[�~�J�̐����v���Z�X�Ɋւ����ʓI�ȗ������i�ނƊ��҂���܂��B

���\�G��

�G�����FNature Communications

�_���^�C�g���FWeak linkage between the heaviest rainfall and tallest storms

���ҁFHamada, A.*, Y. N. Takayabu, C. Liu, and E. J. Zipser

DOI�ԍ��F10.1038/ncomms7213

�A�u�X�g���N�gURL�Fhttp://www.nature.com/ncomms/2015/150224/ncomms7213/full/ncomms7213.html

�₢���킹��

������w��C�C�m������

���C�������@�_�c�@�ā@�i�͂܂��@�����j�@�@E-mail: a-hamada��aori.u-tokyo.ac.jp

�����@�@�@�@�����@���@�i������ԁ@�䂩��j�@�@E-mail: yukari��aori.u-tokyo.ac.jp

�����[���A�h���X�́u���v�́u@�v�ɕϊ����ĉ������B

���l

�{�����́A�F���q���J���@�\�iJAXA�j�~���ϑ��~�b�V�����iPMM�j�����̈�Ƃ��čs���܂����B

�p����

- ��1�F�M�э~�J�ϑ��v��iTRMM�j�q��

- �n���̑�C�z�̓��͌��ł���M�т̍~�J���ϑ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA1997�N�ɑł��グ��ꂽ�l�H�q���B���Ă̋��͑̐��̂��Ƃɉq����A���S���Y�����J������܂����B�~�J���[�_���͂��߂Ƃ���5�̊ϑ��@��ɂ��A�ܓx35�x�t�߂܂ł̔M�сE���M�т����܂Ȃ��ϑ����Ă��܂��B

- ��2�F�g�����J

- �����C�͋Ì����ĉ_���E�J���ƂȂ�A����ɏ㏸���Ŏ����グ��ꂽ�ꍇ�ɂ͓����E�����ĕX���ƂȂ�܂����A��������O�ɉJ�����\���ȑ傫���ɐ������ė�������悤�ȉJ���u�g�����J�v�ƌĂт܂��B�t�ɁA�ő̂̏�Ԃ��o���~�����u�₽���J�v�ƌĂт܂��B

- ��3�FTRMM�~�J���[�_

- JAXA�ƓƗ��s���@�l ���ʐM�����@�\�iNICT�j�������J�������A���E���̉q�����ڌ^�~�J���[�_�B250km�̊ϑ����Ő�������\5km�A��������\250m�̊ϑ����s���Ă��܂��B�~�J��3�����\�����ϑ��ł��邱�Ƃ��ő�̗��_�ł��B

- ��4�F ���[�_���ˋ��x

- ���[�_���ϑ�������M�d�͂���v�Z�����p�����^�ŁA�Ώۓ_�ɂ�����~�����q�̃T�C�Y���z�ɊW����ʂł��郌�[�_���ˈ��q�iZ�j���f�V�x���\�L�idBZ := 10log10Z�j�������̂ł��B�ʏ�A�w�����I�ȊW��ʂ��č~�����x�Ɛ��̔��W�ɂ���܂��B

- ��5�F�S���~���v��iGPM�j��q��

- TRMM�q���ϑ��̐������āA���̊g���p�~�b�V�����ƂȂ�S���~���v��̒��S�ƂȂ�ׂ��A2014�N2���ɑł��グ��ꂽ�l�H�q���BTRMM�̍~�J���[�_�W������2���g�~�����[�_�Ȃǂ𓋍ڂ��A���ア�~�����܂߂������x�̍~���ϑ����s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�ϑ��ܓx�т͈ܓx65�x�t�߂܂Ŋg�傳��Ă��܂��B

�Y�t����

![]()

���E����W

���E����W ������p

������p