地球温暖化の停滞現象(ハイエイタス)の要因究明 ~2000年代の気温変化の3割は自然の変動~

2014年9月1日

渡部雅浩(東京大学大気海洋研究所)

塩竈秀夫(国立環境研究所)

建部洋晶(海洋研究開発機構)

林未知也(東京大学大気海洋研究所)

石井正好(気象庁気象研究所)

木本昌秀(東京大学大気海洋研究所)

発表のポイント: 全球気候モデルによるシミュレーションにより、2000年以降の地球全体の気温上昇の停滞状態(ハイエイタス、注1)の再現に成功しました。気候の内部変動(注2)の地球全体の気温変化に対する寄与は、1980~2010年までの各年代で47%、38%、27%と無視できない大きさであることが分かりました。地球全体の気温変化における気候内部変動の寄与は、人為起源の温暖化が顕著になるにつれて減少しており、今後温暖化が進めば、この割合はさらに小さくなると示唆されます。

発表概要:

20世紀後半以降、地球全体の地表気温(以下、全球平均地表気温)は上昇の傾向を示しており、2001年以降の10年間の平均気温は、1961~1990年の平均に比べて約0.5℃高くなっています。しかし、21世紀に入ってからの気温上昇率は10年あたり0.03℃とほぼ横ばいの状態を示しており、こうした温暖化の停滞状態はハイエイタス(注1)と呼ばれています。ハイエイタスの要因には諸説ありますが、その原因は解明されていません。また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書(AR5)が引用している全球気候シミュレーションでも、ハイエイタスはうまく再現されていませんでした。

東京大学大気海洋研究所の渡部雅浩准教授、木本昌秀教授を中心とする東京大学、国立環境研究所、海洋研究開発機構、気象庁気象研究所の共同研究グループは、IPCC AR5でも引用されている日本の気候モデルであるMIROC5(注3)を用いて、1958~2012年の期間で観測された熱帯海洋上の風応力(注4)をモデルに与える部分同化実験(注5)を実施し、ハイエイタスの再現に成功しました。類似の結果は既に報告されていますが、このことは、熱帯大気海洋系の状態がハイエイタスの有無を決めていることを示しています。MIROC5の大気モデルだけを用いて別途行った計算から、観測される風応力変動のうち、ハイエイタスに関わる赤道太平洋貿易風の強化は、地球温暖化に伴う変化とはほぼ無関係であることが確かめられました。その上で、人為起源の温室効果気体の濃度変化および火山や太陽活動の変化を取り除いて部分同化実験を再度行い、気候の内部変動(注2)がハイエイタスにどの程度影響していたかを明らかにしました。その結果、1980~2010年までの10年ごとに、全球平均地表気温変化に対して内部変動はそれぞれ47%、38%、27%寄与していたことが分かりました。この結果は、一方では、気候の内部変動が地球全体の気温変化に少なくない影響を与えていたことを示すものですが、他方では、人為起源の温暖化が顕著になるにつれて気候内部変動の寄与が相対的に小さくなっていることを意味しており、今後温暖化が進めばこの割合はさらに小さくなると示唆されます。

上記の結果は、人為起源の気候変化にともなう将来の地表気温上昇の推定をより確かなものにする上で、また、今後の気候変化予測やそれを反映する政策決定などにおいて、非常に重要な示唆を与えるものです。

これらの成果は、9月1日付でNature 姉妹紙のNature Climate Change(ネイチャー・クライメット・チェンジ)誌に掲載されます。

発表内容:

[背景]

20世紀後半以降、全球平均地表気温は上昇の傾向を示しており、2001年以降の10年間の平均気温は、1961~1990年の平均に比べ約0.5℃高くなっています。しかし、気温の上昇率は常に一定ではなく、10年程度の期間で見ると異なっています。特に、21世紀に入ってからは、気温上昇率は10年あたり0.03℃とほぼ横ばいの状態を示しており、こうした温暖化の停滞状態はハイエイタスと呼ばれています。ハイエイタスの要因としては、人為起源エアロゾルの排出量が増加している、太陽活動の11年周期に伴い日射が減少している、成層圏の水蒸気が減少している、などさまざまな自然的要因と人為的要因によるもの(外部強制)が挙げられていますが、未だに結論は得られていません。一方で、近年充実してきた海洋の水温データセットから、海洋深層が温暖化してきているという報告があり、地球全体としては温暖化が停滞しているわけではないことを示しています。

2000年以降の気候のハイエイタスの原因を解明することは、今後の気候変化予測およびそれを反映する政策決定などにおいて非常に重要です。特に、ハイエイタスが温室効果気体の増加に抗する何らかの気候変化要因によって強制されたものか、あるいは短期的な気候システム内部の「ゆらぎ」である自然変動のあらわれなのか、という点は世界的に議論されています。ここで、21世紀の温暖化の予測を行っている世界各国の気候モデルが、ハイエイタスを再現できていない点も大きな問題です。これについては、ハイエイタスが十年規模の気候の内部変動であると仮定すると、そうした変動の位相を再現できるように実験設定がなされていない気候モデルのシミュレーションではハイエイタスが再現できないことの説明にはなります。しかし、この説が説得力をもつためには、観測されたハイエイタスに対して気候システムの内部変動がどの程度影響していたかを定量的に評価する必要があります。そこで、共同研究グループは、まず気候モデルでハイエイタスを再現できるようなシミュレーションを考案し、その後、気候の内部変動がどの程度全球平均地表気温の上昇に関与しているかを調べました。

[研究方法の概要]

気候モデルMIROC5(注3)を用いて、1958~2012年の55年間のアンサンブルシミュレーション(注6)を行いました。熱帯域の海洋上で、モデルの計算する日々の海面風応力偏差をJRA55の再解析データセット(注7)で置き換える部分同化操作(注5)を加えます。過去の温室効果気体の濃度、人為起源エアロゾル排出量、火山噴火によるエアロゾル、太陽活動などの外部強制はこれまでに行われてきた気候再現シミュレーション同様にデータとしてモデルに与えて、5メンバー(注6)の計算を実施し、その平均を観測値と比較します(全強制実験と呼びます)。これと併せて、上記の外部強制を産業革命前の値で固定した5メンバーのシミュレーションを行い(自然変動実験と呼びます)、全強制実験との比較から気候の内部変動を特定します。これらMIROC5のシミュレーションと対比させるために、IPCC第4次評価報告書(AR4)およびAR5で引用されているCMIP(注8)の46の気候モデル群のデータを使用しました。CMIP気候モデルによるシミュレーションは、2000年あるいは2005年までは観測された温室効果気体の濃度などのデータをモデルに与えて行った気候再現実験ですが、それ以降は排出シナリオに基づいて行った気候変化予測シミュレーションです。

[結果]

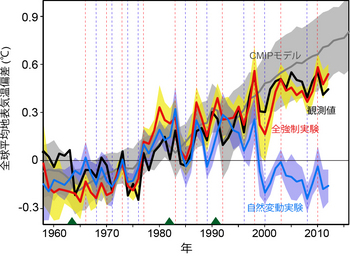

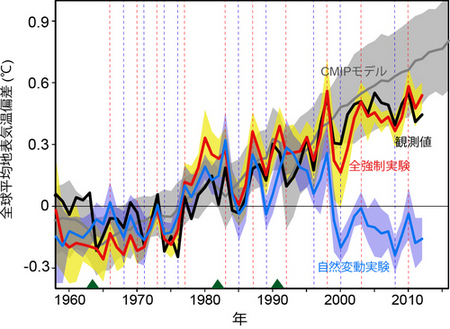

観測された全球平均地表気温は2000年頃から横ばいの状況を示していますが、CMIPの気候モデル群によるシミュレーションでは、全球平均地表気温はほぼ一定の割合で上昇を続けており、観測値を再現できていません(図1黒線と灰色線)。一方、共同研究グループのモデルによるシミュレーション(全強制実験、赤色)は、観測された全球平均地表気温の年々変動のみならず、ハイエイタスをうまく再現しています。温室効果気体濃度の増加などの外部強制変化を考慮しない場合(自然変動実験、青色)、期間全体の温暖化傾向だけが現れなくなりますが、1980~1990年代は0.11~0.13℃温暖に、2000年代は逆に0.11℃寒冷になり、こうした十年規模の変化が全強制実験にも反映されていることが分かります。JRA55の風応力データには、熱帯海面水温の緩やかな上昇傾向に伴う赤道貿易風の弱化が含まれていますが、別途行った大気大循環モデルによるシミュレーションから、自然変動実験で全球地表気温の上下をもたらしているのは赤道太平洋貿易風の強さの十年規模変動であり、これはデータに含まれる温暖化のシグナルとはほぼ無関係であることが確かめられました。従って、図1の青線で示される気温変動は、気候の内部変動によるものであると解釈できます。

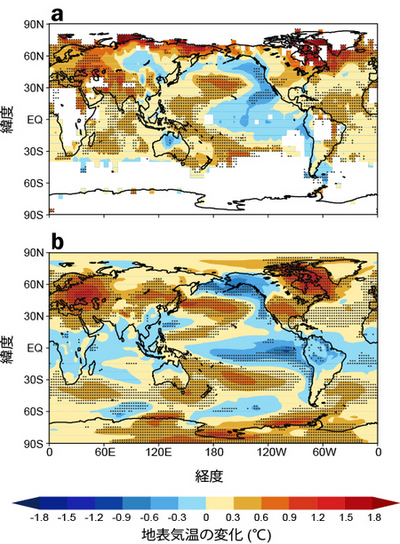

ハイエイタスは、1997/98年のエルニーニョに続く1999年のラニーニャの時期から始まっているため、1990~1999年と2001~2012年の地表気温の差をとることでハイエイタス期の特徴的な気温分布を見ることができます(図2)。中高緯度の陸上や熱帯大西洋・インド洋では気温が上昇しており、いわゆる温暖化時の気温変化と似たパターンを示します。しかし、熱帯太平洋の中東部では気温が低下しており、西部太平洋との気温の東西コントラストにより赤道貿易風が強まっていることを表しています(図2a)。全強制実験でもよく似た気温分布が再現されていることから、図1に示した全球平均地表気温の変化がモデルでたまたま再現されたものではなく、気温変化の分布を正しく再現した結果であることが分かります(図2b)。また、太平洋域の気温変化のパターンは、よく知られた自然変動である太平洋十年規模変動(Pacific Decadal Oscillation、注9)に非常に似ており、既に報告されている太平洋十年規模変動とハイエイタスの密接な関係を表しています。

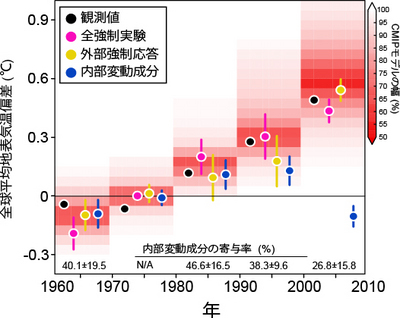

各年代の全球地表気温の変化に対する内部変動の寄与を定量化するために、10年ごとに平均した全球地表気温を観測値と全強制実験で比較し、さらに自然変動実験を用いて内部変動成分と外部強制応答に分けて評価しました(図3)。全強制実験による気温偏差(1961~1990年平均からのずれ)は若干観測値と異なりますが、CMIPデータから推定されるモデルによる不確実性の幅に比べると、その違いはわずかです(ピンクの丸印と赤の陰影)。ここで注目するのは、内部変動による寄与(青の丸印)が全体の気温偏差において無視できない割合を示していることで、その寄与率は1980年代、1990年代、2000年代でそれぞれ47%、38%、27%と推定されます。内部変動が不規則な周期で振動する熱帯太平洋域の十年規模変動(図2)によるとすれば、ハイエイタス期だけでなく20世紀後半にもその寄与が大きいことは納得がゆきます。すなわち、1980~1990年代は地球温暖化に伴う気温上昇を太平洋十年規模変動が加速させていたことになります。ただし、全球地表気温の変化における気候内部変動の寄与率は徐々に低下しており、これは人為起源の気温上昇が大きくなったためと考察されます。

[研究の意義]

本研究の意義の第一は、地球温暖化の停滞現象に対する気候の内部変動の寄与率を定量的に示した点にあります。この見積りは、シミュレーションでハイエイタスを再現したことにより高い信頼性をもちます。また、ハイエイタスの生じた2000年代だけでなく、それ以前の地球全体の地表気温の十年規模の変化にも、気候内部変動の影響がかなり含まれていたことも初めて定量的に示されました。第二は、これら内部変動の寄与が年代を追うごとに小さくなっていることを明らかにした点です。このことは、人為的要因によって気温上昇が大きくなっていることを考えれば不思議ではありませんが、この結果より、将来の温暖化が進んだ気候では内部変動の寄与がさらに小さくなってゆくと示唆されます。これらの知見は、近年の気候変化のメカニズム理解に貢献するだけでなく、近未来の気候予測の精度を高める上でも重要です。

[今後の展望]

本研究では、これまでに観測されていたハイエイタスを再現し、気候の内部変動(特に太平洋十年規模変動)の寄与を明らかにしましたが、近年報告されている海洋深層水温の上昇および海洋熱吸収の活発化と、太平洋十年規模変動の関係は明らかになっていません。ハイエイタスを生じる自然変動のメカニズムを全て理解するには、シミュレーションにおける海洋内部の詳細な解析が必要です。また、ハイエイタスの主要因が太平洋十年規模変動であるならば、既に15年続いている現在の状態は遠からず終わり、再び温暖化の加速期に入ると予想されますが、そのタイミングも分かっていません。気候モデルを観測値で初期化して行う近未来気候予測シミュレーションを活用することで、太平洋十年規模変動が数年先まで予測できる可能性があり、今後の研究成果が期待されます。

発表雑誌:

雑誌名:Nature Climate Change

論文タイトル:Contribution of natural decadal variability to global-warming acceleration and hiatus

著者:Watanabe, M.*, H. Shiogama, H. Tatebe, M. Hayashi, M. Ishii, and M. Kimoto

[下線は東京大学大気海洋研究所のメンバー]

DOI番号:10.1038/nclimate2355

アブストラクトURL:http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/abs/nclimate2355.html

問い合わせ先:

東京大学大気海洋研究所 准教授 渡部雅浩

E-mail: hiro◎aori.u-tokyo.ac.jp *アドレスの「◎」は「@」に変換して下さい。

備考:

本研究は、文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム」の一環として行われました。

用語解説:

注1: ハイエイタス(hiatus)

全球平均地表気温の上昇率が横ばい、あるいは負になるような状態を指します。「中断」を意味するこの用語は、米国のG. Meehl博士のグループが最初に用いたもので、現在では地球温暖化の停滞状態を指すものとして広く使われています。

注2: 気候の内部変動

人間活動とは無関係に生じる自然の変動のうち、気候システムの外部要因(太陽活動や火山噴火など)によらない現象を内部変動と呼びます。偏西風の蛇行や台風などの気象擾乱、エルニーニョなどの気候変動がこれにあたります。ハイエイタスの議論では、内部変動の中でも時間スケールの長い現象が重要になります。

注3: MIROC5

東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所、海洋研究開発機構で共同開発されている全球気候モデルの最新版の名称。MIROC5によるシミュレーション結果(今回行ったものとは別)はCMIP5の一部として提供されています。

注4: 風応力

大気と海洋は熱・水・運動量を常に交換しながら相互作用していますが、海面に接する風が海洋表面をこすることで大規模な海洋の流れが生じます。この海面をこする力を風応力と呼び、おおまかには海上の風に比例します。

注5: 部分同化実験

数値モデルに観測データを取り込んで、モデルの計算値が観測に近くなるようにする方法を同化と呼びます。利用可能なすべてのデータを取り込んでモデルの計算を行うと、最も観測に近いデータセットを作成することができますが(注7)、本研究では、取り込むデータを熱帯域の風応力に限定することで、与えられたデータのみに起因する気候の変化をシミュレートすることができます。こうした気候変化の要因解明のためのシミュレーションを部分同化実験と呼んでいます。

注6: アンサンブルシミュレーション

同一の条件で、ただし異なる初期値から始めたシミュレーションの集合をアンサンブルと呼び、その中の個々の計算をメンバーと呼びます。アンサンブルシミュレーションは、統計的により確かな結論を得るためにしばしば行われます。

注7: JRA55再解析データセット

気象庁と電力中央研究所が共同で作成している全球大気の長期データセット。1958年1月から現在までのさまざまな観測データを気象庁の数値予報モデルに取り込む客観解析を行って水平1.125度格子の均質なデータセットとして配布しているもので、本研究では日平均の風応力データを使用しました。

注8: CMIP(Coupled Model Intercomparison Project)

結合モデル相互比較プロジェクトの略語。世界気候研究計画(World Climate Research Programme, WCRP)のもとで行われている、共通の外部強制(温室効果気体や太陽活動など)を与えて計算される全球気候モデルの比較プログラムで、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 気候変動に関する政府間パネル)の評価報告書が引用する気候変化シミュレーションの結果は、CMIPのデータをもとにしています。第3次CMIP(CMIP3)はIPCC第4次評価報告書に、第5次CMIP(CMIP5)の結果は第5次評価報告書で引用されています。本研究では、23のCMIP3モデル、23のCMIP5モデルの結果を併用しました。

注9: 太平洋十年規模変動(Pacific Decadal Oscillation; PDO)

北太平洋中央部と赤道東部太平洋とで広域の海面水温偏差が入れ替わる振動現象。エルニーニョとラニーニャに似ていますが、十年から数十年程度の不規則な周期性を持ち、2000年代はPDOの負位相(低緯度で水温が低く、北太平洋で高い状態)が続いています。太平洋数十年規模振動(Interdecadal Pacific Oscillation; IPO)とも呼ばれています。

参考: http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/climate/knowledge/pdo/pdo_doc.html

添付資料:

図1: 全球平均地表気温の1958年から2012年までの変化(1961~1990年平均からのずれを示す)。黒線は2012年までの観測値(英国ハド レーセンター作成の地表気温データセットにもとづく)、赤線と黄色の陰影は、MIROC5による気候再現シミュレーション(全強制実験)の結果を示す。こ のシミュレーションでは、熱帯海洋上の風応力偏差を客観解析値で置き換えることで、ハイエイタスの再現に成功しています。また、青線と陰影は、同様のシ ミュレーションを、外部強制のみ産業革命前の状態に固定した場合(自然変動実験)で、気候再現シミュレーションの長期傾向がなくなっています。灰色の線と 陰影で表されるCMIPの気候モデル群によるシミュレーションの結果(平均値とそのばらつき)は、本研究で行ったシミュレーションと異なり、ハイエイタス を再現できていません。

図2: 1990~1999年と2001~2012年の地表気温の差。ハイエイタス時の気温偏差のパターンに相当します。(a) 観測値および、(b) 全強制実験の結果。点描は95%水準で統計的に有意な領域を表しています。(b)より、モデルはハイエイタス時の気温の空間分布をよく再現していることがわかります。

図3: 10年ごとに平均した全球平均地表気温偏差(1961~1990年平均からのずれ)に対する、内部変動と外部強制応答の寄与。観測値(黒)、モデル全強制実験(ピンク)、モデルのうちの外部強制応答(黄色)、および内部変動成分(青)。95%の信頼幅を縦棒で示す。背後の赤色は、46のCMIPモデルから推定される不確実性の範囲を表す。モデルによる再現値に対する内部変動の割合(%)を図の下部に記しており、1980年代から2000年代にかけて、内部変動は全球平均地表気温の上昇の47%、38%、27%を説明する結果となっています。

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用