サンゴ礁の掘削から分かった太平洋の熱帯海域の環境変動

2014年6月18日

東京大学 大気海洋研究所

海洋研究開発機構

産業技術総合研究所

岡山大学 自然科学研究科

◆IODP (統合国際深海掘削計画、注1)で初めて掘削が可能になったタヒチと世界遺産であるグレートバリアリーフのサンゴ化石試料を用いて、過去の海洋環境変動を解明。 ◆タヒチのサンゴ試料について世界最高精度のホウ素同位体分析(注2)を行うことで、最終氷期から現在にかけて太平洋赤道域の表層海水が酸性化していたことを発見。 ◆グレートバリアリーフのサンゴ試料を分析することによって、最終氷期の最寒期から現在までの水温上昇に対するサンゴの環境順応力を解明。

発表の概要

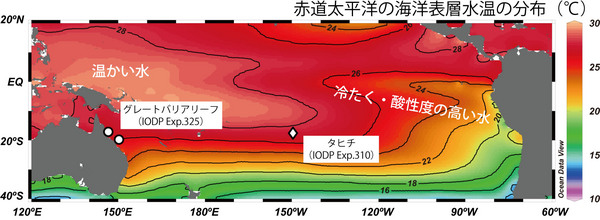

東京大学大気海洋研究所の横山祐典准教授らは、産業技術総合研究所の鈴木淳研究グループ長、海洋研究開発機構の石川剛志グループリーダーらと共に IODP(統合国際深海掘削計画)にて初めて掘削されたタヒチとグレートバリアリーフのサンゴ化石試料を用いて、過去の海洋環境変動について2つの新しい 知見を得ました(図1)。

1点目はタヒチのサンゴ化石試料と世界最高精度のホウ素同位体分析を用いることで、タヒチ海域の海水が酸性化していたことおよび海洋からの二酸化炭素(CO2) の放出が最終退氷期(約19,000年前から11,000年前)に中央赤道太平洋で起こっていたことを明らかにしました。2点目は世界遺産でもあるグレー トバリアリーフにおける過去2万年間の水温を調べたところ、およそ5℃におよぶ水温上昇が起きていたことが明らかになりました。水温の上昇によるストレス は、特に高緯度に生息するサンゴにとってとても大きいものと推測され、そのストレスに適応しながらサンゴ礁の成長が続いていたことが明らかになりました。

本成果は、今後の大気のCO2濃 度の変化と大気海洋システムの理解を大きく前進させるものです。また、サンゴはこれまで考えられていたよりもストレスに対する高い順応性をもっている可能 性が示唆され、今後の地球温暖化によるグレートバリアリーフに生息するサンゴの適応を考える上で本成果は重要な知見です。

発表者:

横山祐典 (東京大学 大気海洋研究所 准教授)

窪田 薫 (東京大学 大気海洋研究所 博士課程学生)

スティーブン・オブラクタ (東京大学 大気海洋研究所 特任研究員)

石川剛志 (海洋研究開発機構 高知コア研究所 グループリーダー)

鈴木 淳 (産業技術総合研究所 地質情報研究部門 研究グループ長)

井上麻夕里 (岡山大学 大学院自然科学研究科 助教)

発表内容:

将来の気候の状態を予測し、それに対する生態系の適応能力を理解することは、現在進行中の地球温暖化の行く末を理解する上で重要です。過去の地球で実際におこった大規模な気候変化について正確な情報を得ることで、今後の予測に用いられるモデルの精度向上に貢献することができます。このような研究に適した最も重要な時期の一つが最終退氷期(約19,000年前から11,000年前)です。人類が産業革命以降に排出したCO2は、大気中の濃度にしておよそ100ppm(パーツ・パー・ミリオン、1ppmは1m3 の大気中にCO2が 1cm3 含まれている状態)に達します。これは最終退氷期の自然の作用のみによる変化である180ppmから280ppmへの増加と同じ規模です。また約2万年前の最終氷期には地球の気温が現在に比べて低緯度でも3−5℃低かったといわれていますが、最終氷期のあとの最終退氷期の気温上昇や気候変動は、地球の気候システムが自然の作用のみでどのような変化を起こしうるかを知る手がかりになります。

サンゴ礁を形成するサンゴの炭酸カルシウム骨格は、気候変動や海洋環境変動を最もよく保存している記録媒体です。しかし、最終氷期の海水準(海面の高さ)は、間氷期(氷期と氷期の間)の現在よりもおよそ130 m低下していたために、当時のサンゴは厚いサンゴ礁の地層に埋もれており、これまで試料を採取するのが困難でした。陸上から直接アクセスするには水深が深すぎ、一方、浅く複雑な地形のサンゴ礁では大規模な掘削船は座礁の危険性があることなどが主な理由でした。そこで日本も主要メンバーであるIODP(統合国際深海掘削計画)では特定任務調査船(MSP、注3)というシステムを導入しました。これによってタヒチとグレートバリアリーフという2カ所で海中の大規模なサンゴ礁掘削が初めて実現しました(図1)。

まず、ウラン系列核種(注4)によって高精度に年代決定されたタヒチのサンゴ化石試料を分析し、大気中のCO2の濃度上昇に寄与した深海から大気へCO2が輸送された経路のひとつを特定しました。最終氷期に大気中のCO2濃度が低かったことと、深海にCO2が閉じ込められていたこととは関連していたというのが現在の有力な仮説です。しかしCO2がどのように深海に保存されていたか、また、大気中のCO2濃度が上昇した際に、CO2を深海から大気に輸送するメカニズムがどのように引き起こされたかはよくわかっていません。一方で、深海のCO2 が海洋表層に溶け出してくると、海水は酸性になるため、海洋のpHは深海から大気へCO2 を輸送する経路を解明する手がかりとなります。サンゴ骨格のホウ素同位体比を測定すると、サンゴの骨格が作られた当時の海水のpHが分かります。したがって、サンゴ化石に記録されたpHの変化を詳細に追うことで、深海から大気へCO2 を輸送する経路を明らかにできます。

今回、海洋研究開発機構の石川グループリーダーが開発した世界最高レベルの精度のホウ素同位体比測定法を用いることで詳細なpH変動の解析が可能となりました。その結果、最終退氷期にタヒチ海域の海水が2回に亘って顕著に酸性化していたことが明らかになり、それらは南極の氷床に保存されている大気CO2の2度の急上昇期とほぼ一致しました。特にハインリッヒ1期(約17,500年前から14,600年前)と呼ばれる期間にこの海域で顕著な酸性化があったことを示したのは今回が初めてです。このような酸性化は、最終退氷期に中央赤道太平洋が深海から大気へCO2を輸送する経路となっていたことを示しています。本研究により初めて得られたこれらの知見は、今後の大気のCO2濃度の変化と大気海洋システムの理解を大きく前進させるものです。

次に、グレートバリアリーフのサンゴ化石試料を分析し、サンゴの海水の温度変化に対する適応性を明らかにしました。前述のように最終氷期には熱帯海域でも水温が下がっていました。しかし逆にとらえると最終氷期から現在にかけてグレートバリアリーフは確実に水温が上昇してきたことになります。最終氷期から現在にかけて海水の温度がどのように変化しサンゴが成長してきたのかを明らかにすることで、今後の地球温暖化に伴って水温が上昇した場合のサンゴの適応可能性について知見を深められます。

グレートバリアリーフはオーストラリアの北東岸に南北に2500 km以上広がり、札幌から那覇までがすっぽりと納まるくらいの規模です。その中央部の2カ所において掘削が行われ、ウラン系列核種によって高精度に年代決定されたサンゴ化石試料の当時の水温をストロンチウムの含有量を指標に分析した結果、この海域の水温が最終氷期から現在にかけておよそ5℃上昇してきたことが明らかになりました。同時に得られた当時の海水の塩分の記録から、氷期から現在にかけて塩分が高くなる傾向がみられ、オーストラリア東部の乾燥化も起きていたことがわかりました。この結果、グレートバリアリーフのサンゴは最終退氷期の厳しい環境変化にも適応しながら成長してきたことが明らかになり、これまで考えられていたよりも高い順応性を認めることができました。

横山准教授らは、今後これらのデータと気候モデルとの比較検討を行う予定です。それによって将来の気候変化と生態系への影響などについて理解が進むものと期待されます。

発表雑誌:

上記成果は、下記の2本の論文として発表されます。

雑誌名: タヒチの成果「Scientific Reports」 6月11日

論文タイトル:Larger CO2 source at the equatorial Pacific during the last deglaciation

著者: Kaoru Kubota, Yusuke Yokoyama*, Tsuyoshi Ishikawa, Stephen Obrochta, Atsushi Suzuki

DOI番号:10.1038/srep05261

アブストラクトURL:http://www.nature.com/srep/2014/140611/srep05261/full/srep05261.html

雑誌名:グレートバリアリーフの成果「Nature Communications」 6月17日

論文タイトル:Intensification of the Meridional temperature gradient in the Great Barrier Reef following the Last Glacial Maximum

著者: Thomas Felis, Helen V. McGregor, Braddock K. Linsley, Alexander W. Tudhope, Michael K. Gagan, Atsushi Suzuki, Mayuri Inoue, Alexander L. Thomas, Tezer M. Esat, William G. Thompson, Manish Tiwari, Donald C. Potts, Manfred Mudelsee, Yusuke Yokoyama*, Jody M. Webster

DOI番号:10.1038/ncomms5102

アブストラクトURL:http://www.nature.com/ncomms/2014/140617/ncomms5102/full/ncomms5102.html

問い合わせ先:

横山 祐典

東京大学 大気海洋研究所 高解像度環境解析研究センター 准教授

Email: yokoyama★aori.u-tokyo.ac.jp

E-mailはアドレスの「★」を「@」に変えてお送り下さい

用語解説:

(注1)IODP (統合国際深海掘削計画):Integrated Ocean Drilling Programの略。日本と米国が主導し、地球環境変動、地球内部構造及び地殻内生物圏の解明を目的として世界の様々な海底を掘削する国際プロジェクト。タヒチでは2005年に第310次航海として、グレートバリアリーフでは2010年に第325次航海として掘削が行われた。2013年10月に国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program)へと名称変更。

(注2)ホウ素同位体分析:生物が生成する炭酸塩骨格のホウ素同位体は海水のpHに依存して変動するため、過去の海水のpH計になることが知られている。海水のpHが分かると、さらに海水の二酸化炭素分圧を計算によって求めることができる。

(注3)特定任務調査船(MSP):Mission Specific Platformsの略。IODPの枠組みの中でヨーロッパ諸国が運営する特殊環境(浅い海や氷解地域など)での掘削の際に使用される船。IODP310では「DP Hunter」、IODP325では「Great Ship Maya」が使用された。

(注4)ウラン系列核種::ウラン系列の放射改変を使用した年代測定手法。特にウラン(U)とトリウム(Th)の非平衡を用いた測定法はサンゴや鍾乳石などの極めて高精度な年代決定に用いられている。

資料:

図1:太平洋の海域図とIODP(統合国際深海掘削計画)による掘削地点

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用