横山祐典准教授の論文が米国科学誌Scienceに掲載され、その写真が表紙を飾りました

2009年6月9日

海洋底科学部門 海洋底テクトニクス分野 横山祐典

「タヒチのサンゴを用いた前々回の氷期終焉期の決定」-大気二酸化炭素変動や気候システム理解のための重要なカギ-

1.発表概要:

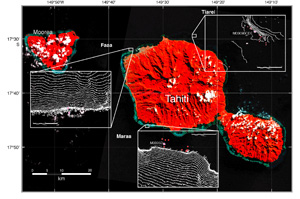

東京大学海洋研究所の横山祐典准教授と、英国オックスフォード大学およびフランス地球科学研究所のグループは、統合国際深海掘削計画(IODP) 310航海にてタヒチ沖の海底から掘削された(図1)直近および一つ前の氷期のサンゴの分析を行い、およそ14万年前に起こった、前々回の氷期の終焉のタイミングを決定しました。これまで広く受け入れられてきた、北半球高緯度の日射量変動のみが氷期-間氷期変動をコントロールしているとする説と異なるものです。これは気候変動予測モデルの改良に大きく貢献する結果で、ドール・森田効果の複雑さや大気中二酸化炭素濃度変化のメカニズム解明のためにも重要な成果です。今回の成果に関する写真は、掲載された米国科学誌Scienceの表紙を飾りました。

図1:IODP 310によって掘削されたタヒチ島近海

2.発表内容:

大気中の二酸化炭素が上昇したため、氷期が終焉し、海水準が上昇したのか、海水準の上昇を引き起こす環境変化が生じたため大気中の二酸化炭素が上昇したのか。重要な気候変動の大きな疑問のひとつですが、これを解く鍵は氷期-間氷期の環境変化の時系列変遷を、正確に復元する事で明らかにする事ができます。地球の気候システムの中で、氷期-間氷期の変化は、最も重要な環境変動のひとつです。南極やグリーンランド氷床コアの分析から、過去4回の氷期-間氷期の気温変動と大気中二酸化炭素濃度は約10万年周期で繰り返し、氷期にはいつでも、大気二酸化炭素の濃度が80ppmvほど低かったことが明らかになってきました。今回わたしたちの研究グループは、IODPによってタヒチ沖で掘削されたサンゴを用いて、これまで放射性元素を使って直接タイミングが決定されていなかった前々回の氷期-間氷期の移行期の正確な時期を決定するとともに、移行期の日射量変動や海水準変動、そして大気二酸化炭素といった表層環境変化の時系列の詳細な復元を行う事に初めて成功しました。

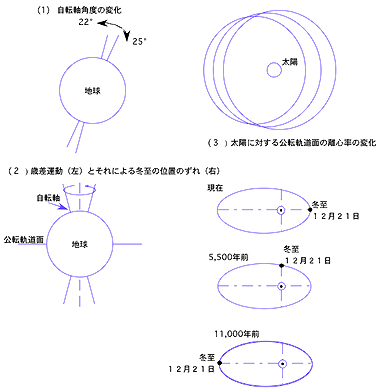

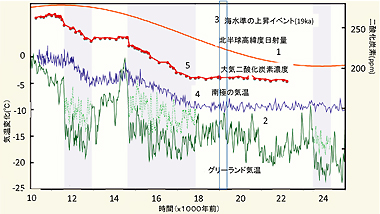

氷期-間氷期のおよそ10万年周期変動は、地球の公転軌道要素変化による、日射量の緯度分布の変化によってもたらされていると考えられています(図2)。特に氷期に大規模氷床が発達していた、北緯65度の夏の日射量変動の周期的な変化によってもたらされているという考えです(ミランコビッチ仮説)。これによると氷期の終焉は、北緯65度付近の夏の日射量が大きくなることにより、氷床の融解を促進して、地球の気候を間氷期に移行させるとされています。これまでの研究で、直近の氷期の終焉の時系列変化は以下のようにおこるとされてきました。北半球高緯度の夏の日射量増加により、氷床が融解して海水準が上昇し、海洋循環を通して南大洋をあたため、海氷の消失とともに大気二酸化炭素濃度が上昇し、それによる温室効果でさらに氷床がとけるという正のフィードバックが働くことにより、間氷期への急激な移行を引き起こしていると考えられてきました(図3)。私たちが2000年にNature誌に発表した論文では、直近の氷期の終焉期は19,000年前であることを海水準のデータから明らかにしましたが、そのタイミングは上記のシナリオと整合的です(Yokoyama et al., Nature 2000,406, 713-716;図4)。

図2:地球の公転軌道要素の変化。これらの3要素が周期的に変化する事で、地球に到達した太陽の日射の緯度分布が変化し、表層環境変化がおこると考えられている。特にミランコビッチ仮説では、北半球高緯度の日射量変動が、およそ10万年の周期を持って起こる氷期-間氷期変動をコントロールするとされている。

図3:直近の氷期-間氷期の移行期(ターミネーションI)の表層環境の時系列変化 (Severinghause, 2009 Science を基に作図)。まず2万3千年ほど前に増加し始めた北半球高緯度日射量(1)により、グリーンランドなど北半球高緯度の気温が上昇する(2)。それにより氷床の崩壊がおこり1万9千年前に海水準が上昇する(19kaイベント:3)。もたらされた淡水により海洋循環が影響を受け、南半球を暖めるようになるために南極での昇温が観測される(4)。それとともに海氷の広がりが小さくなり、南大洋から二酸化炭素が大気中に放出されるようになり(5)、温暖化が促進されることにより氷床の融解が促進され、正のフィードバックが働き、間氷期へ移行する。

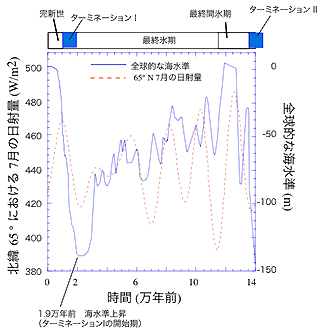

図4:過去2回のターミネーションの時期。過去14万年間の海水準と北半球日射量の変化の関係も示している。ここでは、今回のタヒチの研究成果が得られる前の海水準曲線のため、およそ13万年前より古い時期の海水準のデータは、サンゴで直接決定されておらず、海洋堆積物コアから間接的に求められたタイミングを用いて外挿している。

このようにミランコビッチ仮説を検証するには、海水準のデータが有効なのですが、19,000年前に起こった、直近の氷期-間氷期の移行期(ターミネーションI)を除くターミネーションのタイミングと規模を決める事は、主に年代決定とサンプル採取の困難さの2点から、これまで研究の進展が進んでいませんでした。そのため近年は、アイスコア中に含まれる酸素同位体比の変動を、全球氷床変動の指標として使用することが行われてきました。氷期に大きく拡大した極域氷床には、より軽い酸素の同位体比を取り込んでいるため、海水の酸素同位体は重くなります。そのため海洋表層に生息する植物プランクトンの光合成によりもたらされる大気中の酸素の同位体比も変化するという考えから、氷床量の指標として使われてきました。これを用いた前々回の氷期-間氷期移行期(ターミネーションII)の海水準の変動と大気中の二酸化炭素の変化の関係から、氷期の大気二酸化炭素の低下メカニズムの仮説のうち、海水準と連動している仮説については否定されていました。しかし今回の研究結果で、海水準と連動させたメカニズムも採用することができるようになり、全球的な炭素収支のメカニズム理解のための一つの示唆を与えることとなりました(図5)。

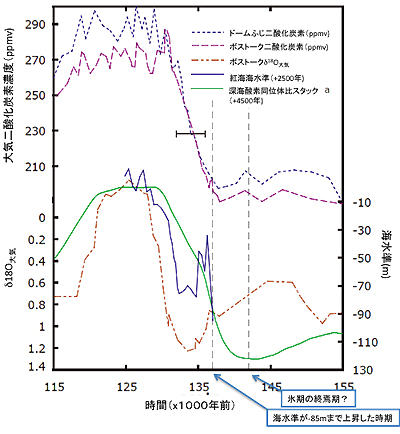

図5:今回のタヒチのサンゴにより求められたターミネーションIIの開始のタイミングと大気に酸化炭素濃度変化、それに海水準変化と大気酸素同位体比変動の時系列変化。ターミネーションIIの開始期はおよそ14万年前と明らかになり(右の点線)、海水準が少なくとも?85mまで上昇したのは13万6千年前となる(左の点線)。これらのタイミングと同調して大気二酸化炭素は上昇しているが、大気酸素同位体比変化は明らかに異なる挙動を示している。これは大気酸素同位体比が海水準の指標として考えられるという従来の見解を否定するものであり、ドール・森田効果の見積もりの複雑さを示している。

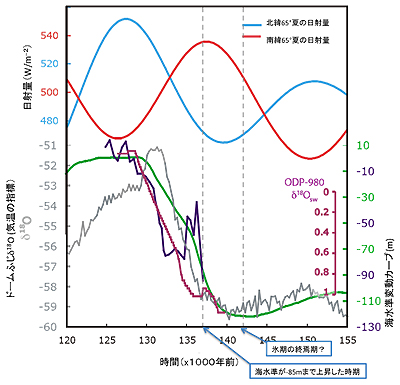

今回の研究では、氷期の終焉のタイミングは、ミランコビッチ仮説で重要とされている、北緯65度の夏の日射量の極大の時期ではなく、むしろ極小の時期に起こっていた事をつきとめました(図6)。これは、地球の気候システムの複雑さを示すものであり、北緯65度の夏の日射量変動以外の変動要因によって、氷期の終焉が規定されている可能性を示しています。これは今後気候モデルの研究の大きな制約条件の一つとなることが予想される成果です。

図6:タヒチのサンゴを用いて求められたターミネーションIIのタイミングと、独立の年代モデルを用いて正確に求められた南極の昇温タイミング、それに北半球と南半球高緯度の夏の日射量変化の関係。ターミネーションIIに関しては、北半球高緯度の日射量というより、南半球の高緯度夏の日射量の極大期に起こっているように見える。また南極の昇温のタイミングも同調しており、氷期-間氷期の移行期における南半球での環境変化の重要性を示唆している。

なお、本研究成果の一部は、

● 地球環境研究総合推進費(環境省)、課題名『サンゴ骨格による古気候復元と大循環モデルの統合による気候値復元と予測に関する研究』

● 科学研究費補助金(日本学術振興会)、課題名『コアによる多圏地球気候システム解析』

により補助をうけたものである。

3.発表雑誌:

Penultimate Deglacial Sea-Level Timing from U/Th Dating of Tahitian Corals

Alex L. Thomas 1, Gideon M. Henderson 1, Pierre Deschamps 2, Yusuke Yokoyama 3,4,5, Andrew J. Mason 1, Edouard Bard 2, Bruno Hamelin 2, Nicolas Durand 2, Gilbert Camoin 2

1.Department of Earth and Planetary Sciences, Oxford University, Oxford, UK

2.CEREGE, Aix-en-Provence, France

3.Ocean Research Institute, University of Tokyo, Tokyo, JAPAN.

4.Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo, Tokyo, JAPAN.

5. Institute for Research on Earth Evolution, JAMSTEC, JAPAN.

Published Online April 23, 2009

Science DOI: 10.1126/science.1168754

Science誌 2009年5月29日版 (速報オンライン版"Science Express"では2009年4月23日に発表済み)

4.注意事項:

特になし

5.問い合わせ先:

横山祐典 東京大学海洋研究所 准教授

電話:03-5351-6447

FAX:03-5351-6445

E-mail : yokoyama[atmark]aori.u-tokyo.ac.jp

6.用語解説:

- ドール・森田効果:

- 地球表層で行われている蒸発降水といった水循環プロセスや、植物の呼吸と光合成の影響から、大気中の酸素の同位体比は、海水の同位体比より約2.35%重い同位体比をもつというもの。これが一定であると仮定する事ができれば、大気の酸素同位体比を海水の酸素同位体比(つまり海水準の指標)とみなすことができる。

- ターミネーション:

- 氷期-間氷期の移行期

7.添付資料:

追加図1:今回の号のカバー写真(Faviaというサンゴの写真)

このサンゴの深度と年代情報を得ると、過去の海水準変動のタイミングを知る事ができる。その情報は、外部強制力(地球の公転軌道要素変化に伴う日射量分布変動など)に対して、地球の気候システムがどれくらい敏感に振る舞うか、氷床の融解速度はどれくらいかなど気候システムを理解する上で重要な知見を与える。

追加図2:(左)現在のタヒチの海底に生息するサンゴ。(右)今回の掘削試料の中に入っていた同じ種類のサンゴ。

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用