海底堆積物中の有孔虫化石の高精度分析から読み解く大気・海洋間の炭素交換 ~最終氷期からの回復期に⾚道太平洋から⼤気への⼆酸化炭素放出は不均質に起きていたことを解明~

2019年11月27日

横山 祐典(東京大学大気海洋研究所 教授)

山崎 俊嗣(東京大学大気海洋研究所 教授)

窪田 薫(海洋研究開発機構高知コア研究所 日本学術振興会特別研究員PD)

石川 剛志(海洋研究開発機構高知コア研究所 所長)

佐川 拓也(金沢大学 助教)

池原 実(高知大学海洋コア総合研究センター 教授)

発表のポイント

◆ 海洋堆積物コアに含まれる微小な有孔虫の殻について高精度な分析を行うことで、赤道太平洋における過去3万年間の海洋の二酸化炭素濃度の変遷を復元することに成功した。

◆ 西赤道太平洋の海洋表層水の二酸化炭素濃度は、最終退氷期(約2万年前〜1万年前)およびそれ以前の最終氷期を通じて大気の二酸化炭素濃度と釣り合っており、従来の理解とは異なり、この海域では海洋から大気への二酸化炭素の放出が起こっていなかったことが分かった。

◆ 最終退氷期には、最終氷期の間に海洋に蓄えられた二酸化炭素が主として南極海の表層から大気に放出され、大気中の二酸化炭素が増加したと考えられているが、本研究により、地域的に二酸化炭素放出の大きな不均質が存在したことが初めて明らかとなった。

◆ 今後、同様の手法を用いた研究が広い海域・年代範囲で行われることで、海洋と大気の間の二酸化炭素のやり取りの歴史がさらに明らかになり、より正しい自然の炭素循環理解、地球環境変動予測につながることが期待される。

発表概要

最終氷期(約2万年前)が終わり、現在の間氷期へと気候が温暖化する際に、大気中の二酸化炭素濃度も上昇していたことが知られています。大気よりもより多くの炭素を保存できる海がその上昇の主要因だと考えられているものの、どの海域からどれだけ放出されたかの理解は不足しています。現在二酸化炭素を大量に放出する場である赤道太平洋はその候補の一つです。

今回、東京大学、海洋研究開発機構、金沢大学、高知大学の研究グループは、西赤道太平洋から採取された海底堆積物コアに含まれる浮遊性有孔虫の殻について高精度の同位体・微量元素分析を行いました。その結果、西赤道太平洋の海洋表層水の二酸化炭素濃度が、従来の理解とは異なり、過去3万年間の間、大気の二酸化炭素濃度と同期しながらほぼ釣り合って変動しており、この海域では海洋から大気への二酸化炭素の放出が起こっていなかったことを明らかにしました。

発表内容

最後の氷期(最終氷期)から現在の間氷期への移行期に当たる最終退氷期(約2万年前〜約1万年前)には、大気の二酸化炭素濃度(分圧)が全地球的に約80μatm(μatm=100万分の1気圧)上昇したことが南極の氷床コア(氷の地層を掘り抜いたもの)を用いた研究から明らかになっています。この増加は、上昇速度は100分の1程度ではあるものの、人類の活動が大きく影響している産業革命以降の大気中の二酸化炭素増加と同じ規模です。しかし、最終退氷期における大気中の二酸化炭素増加の詳細なメカニズムは明らかになっていません。人間活動が影響しない時代の、自然の炭素循環をよりよく理解することは、将来の地球温暖化など、地球環境変動を正確に予測する上でも重要です。

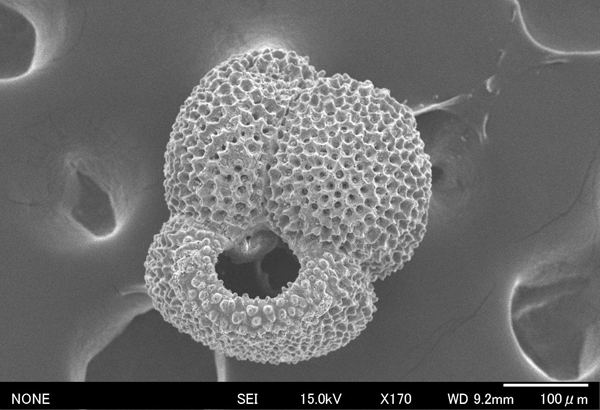

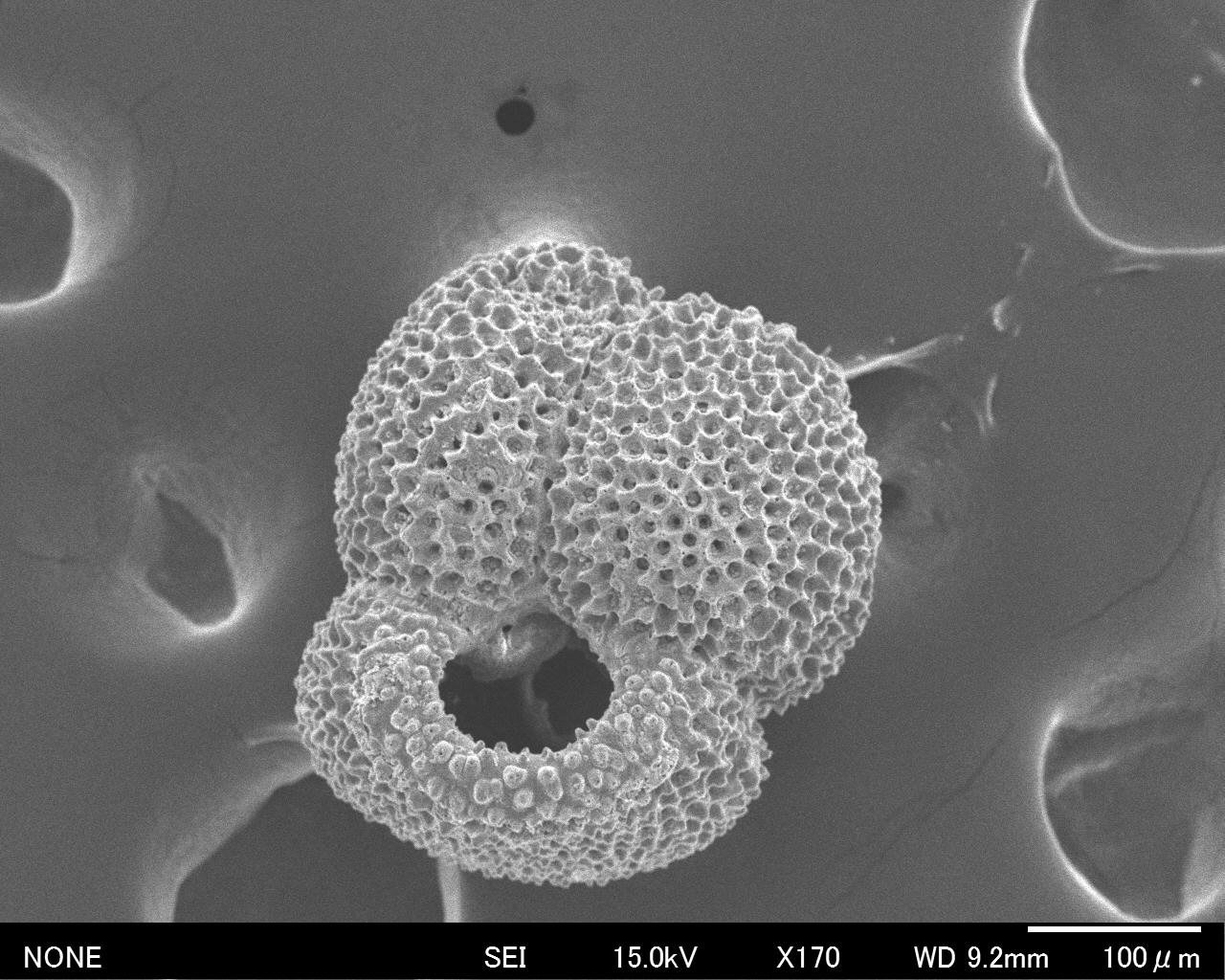

最終退氷期における大気の二酸化炭素増加に関するもっとも有力な説明は、氷期に南極周辺の南大洋(南極海)の深層水中に蓄えられていた炭素が、南大洋の深層水の湧昇を通じて大気中へ二酸化炭素の形で放出されたというものです。しかしながら直接的な証拠は不足しており、また、南大洋以外の海域の役割についてはほとんど調べられていないのが現状です。そこで本研究では、現在世界最大の二酸化炭素放出が起きている場である赤道太平洋の海洋表層に着目しました。海底堆積物コアの中には1mmにも満たない浮遊性有孔虫の殻が化石として多数保存されていますが、その殻のホウ素同位体比(δ11B値、注1)は浮遊性有孔虫が生息していた当時の環境(海洋表層水)の二酸化炭素分圧を記録する間接指標として利用できます。そこで西赤道太平洋から得られた海底堆積物コア(図1、図2)のうち、最終退氷期の年代に相当する部位から浮遊性有孔虫の殻(図3)を拾い出し、微量に含まれるホウ素の同位体比を、高知コア研究所のマルチコレクター型ICP質量分析装置を用いて高精度に分析しました。

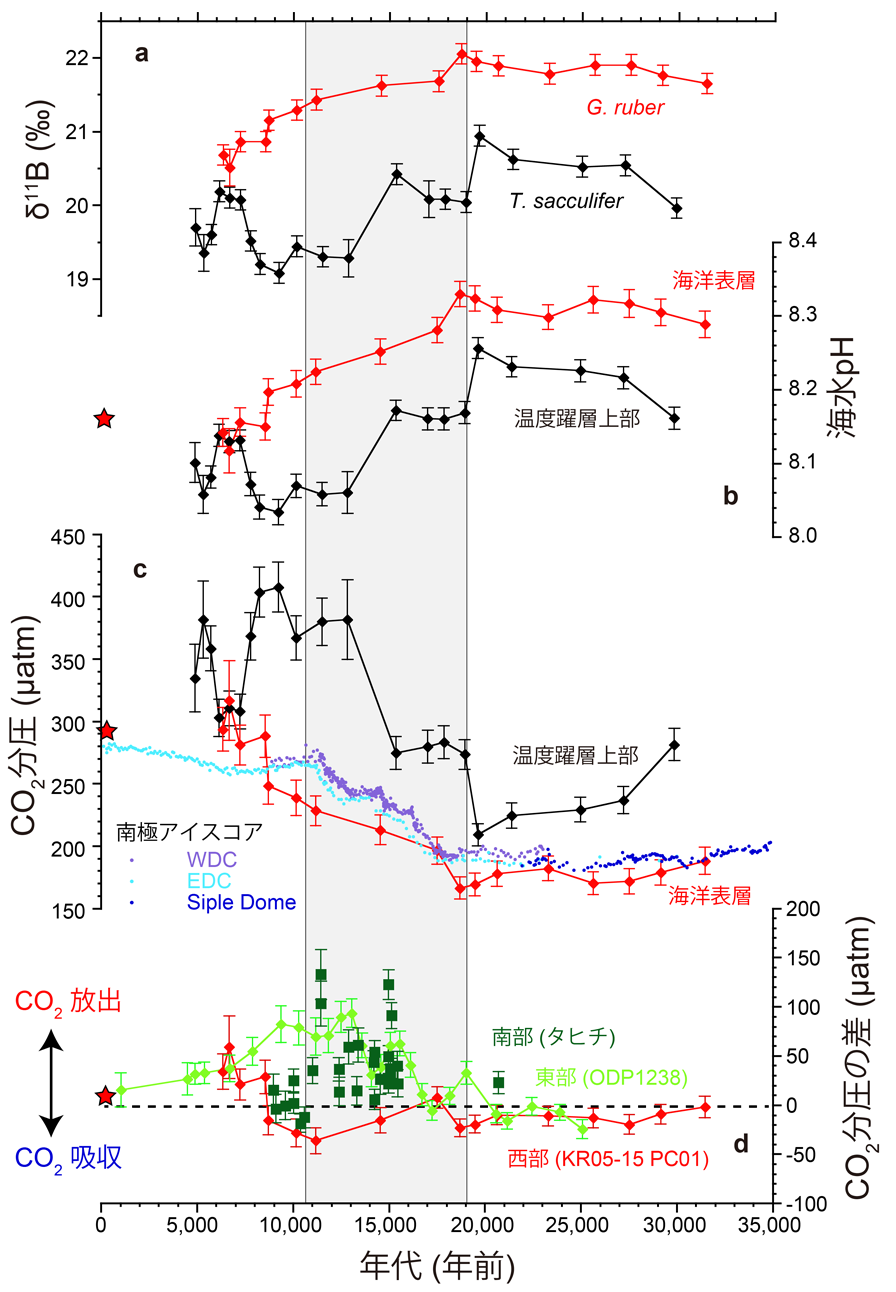

その結果、海洋表層に生息する浮遊性有孔虫Globigerinoides ruber(以下、G. ruber)のホウ素同位体比から復元された海洋表層水の二酸化炭素分圧は、氷床コアから推定された全地球大気のそれと同レベルでかつ同期した変動パターンを示しました(図4)。このことは、西赤道太平洋の表層水と大気の間の二酸化炭素の釣り合い(準平衡状態)が最終退氷期を含む約3万年間維持されており、正味での海洋から大気への二酸化炭素放出がなかったことを意味します。すなわち、この海域は最終退氷期における大気の二酸化炭素増加に寄与していなかったことになり、この海域で二酸化炭素の放出があったという従来の理解を覆す結果となりました。従来の理解の基となった過去の研究には、分析上および解釈上の問題があったことが、様々なデータから明らかになりました。

一方、同様の研究により得られた赤道太平洋の東海域(ペルー沖)と南中央海域(タヒチ)のデータからは、最終退氷期に海洋表層から二酸化炭素がかなり放出されていたことを支持する結果が得られています(図1、図4)。同じ赤道太平洋の中でも、二酸化炭素の放出には地域的に大きな不均質があったことが示唆されます。最終氷期に二酸化炭素を蓄えていた深層水は、一度南大洋で湧昇し、その一部が赤道太平洋の中でも特に東部と南部の表層にも到達していた可能性があります。

本研究で得られた結果は、最終氷期以降の全地球の炭素循環を理解する上で、重要なパズルのピースの一つと言えます。今後、同様の手法を用いた二酸化炭素分圧の復元がより広い海域・年代範囲で行われることで、海洋表層水中の二酸化炭素分圧の時空間変動、ひいては海洋と大気の間の二酸化炭素のやり取りの歴史がさらに明らかになり、より正しい自然の炭素循環理解、地球環境変動予測につながることが期待されます。

本研究は、JSPS科研費17J04576、18K18186、16H04066、15K21221および住友財団(研究費番号:133303)の助成を受けて実施されたものです。

【気候の氷期-間氷期サイクルと大気中の二酸化炭素】

過去100万年間、地球の気候は比較的寒い氷期と、比較的暖かい間氷期を約10万年の周期で繰り返し経験しています(氷期-間氷期サイクル)。それに伴い、大気中の二酸化炭素分圧も変動しており、氷期には約180μatm、間氷期には約280μatmであったことが南極の氷床コアの研究から明らかになっています。二酸化炭素は温室効果ガスとして、地球の寒暖サイクルにおいて重要な役割を果たしてきたと考えられています。大気中の二酸化炭素の増減は全地球における炭素循環変動の結果ですが、中でも氷期-間氷期サイクルにおいて重要な役割を担ってきたのは海における炭素循環だと考えられています。というのも、海には大気の約60倍もの炭素が蓄えられており、海の炭素循環の変化が、大気の二酸化炭素を大きく変動させることが可能なためです。

【有孔虫のホウ素同位体比を用いた海水中の二酸化炭素分圧の復元】

海水中に溶けているホウ酸イオンのホウ素同位体比(δ11B値)は海水の酸性度(pH)によって変化します。海洋表層に生息する炭酸カルシウムの殻をつくる生物(浮遊性有孔虫やサンゴなど)は、殻にこのホウ酸イオンを取り込みます。したがって、そのような殻のホウ素同位体を測定することで、それらの生物が生きていた当時の表層海水のpHが復元できます。さらに、海水のpHは基本的には溶け込んでいる二酸化炭素の量で決まるので、理論計算によって、pHから海水の二酸化炭素分圧を求めることが可能です。

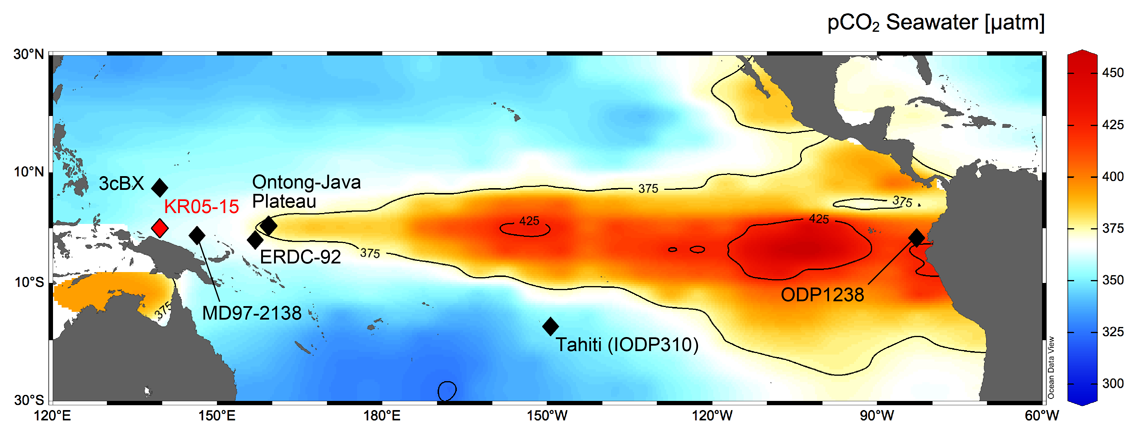

大気に比べて表層海水の二酸化炭素分圧が高い海域では、二酸化炭素が海から大気へと放出されます(例えば現在の太平洋における図1の赤色の海域)。したがって、海洋堆積物中に含まれる様々な時代の浮遊性有孔虫の殻から海水の二酸化炭素分圧を復元することで、いつ頃、どの海域から二酸化炭素が放出されたのかを正確に特定することが可能となります。

なお、微小な浮遊性有孔虫にわずかしか含まれないホウ素の同位体分析は技術的に非常に難しく、高精度な分析ができる研究施設は世界でも限られています。高知コア研究所は世界最高レベルのホウ素同位体分析技術を有していますが、今回の研究における技術開発で、より難度の高い浮遊性有孔虫についても高精度分析が可能となりました。

【浮遊性有孔虫の生息水深】

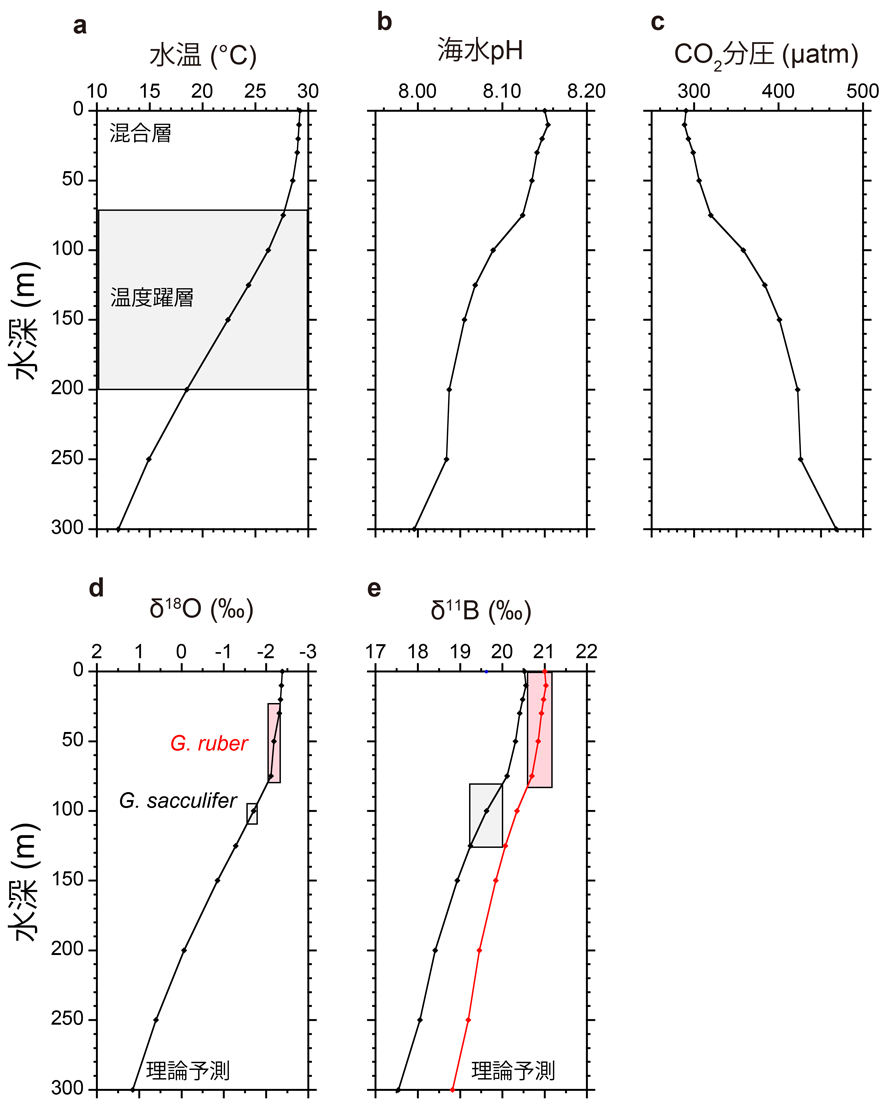

浮遊性有孔虫は種ごとに様々な生態を持っており、好む水深も異なります。本研究では、2種類の浮遊性有孔虫、G. ruber(図3)およびTorilobatus sacculifer(以下、T. sacculifer)を拾い出し、それぞれについて分析を行っています。西赤道太平洋の場合、G. ruberは海洋表層(水深約50m)、T. sacculiferはそれよりも深い温度躍層上部(水深約100m)の記録を保持していることが明らかになっています(図5)。このように、生息水深の異なる浮遊性有孔虫の殻を分析することで、過去の海洋の深度方向の二酸化炭素分圧の変化をも知ることができます。

発表雑誌

雑誌名:「Scientific Reports」(9月25日)

論文タイトル:Equatorial Pacific seawater pCO2 variability since the last glacial period

著者:Kaoru Kubota*, Yusuke Yokoyama, Tsuyoshi Ishikawa, Takuya Sagawa, Minoru Ikehara, Toshitsugu Yamazaki

DOI番号: 10.1038/s41598-019-49739-0

アブストラクトURL:https://www.nature.com/articles/s41598-019-49739-0![]()

問い合わせ先

東京大学大気海洋研究所 高解像度環境解析研究センター

教授 横山 祐典(よこやま ゆうすけ)

Email: yokoyama◎aori.u-tokyo.ac.jp

海洋研究開発機構高知コア研究所 日本学術振興会特別研究員PD

窪田 薫(くぼた かおる)

Email: kubotak◎jamstec.go.jp ※アドレスの「◎」は「@」に変換して下さい

用語解説

- (注1)ホウ素同位体比

- 10Bに対する11Bの比率(ともに安定同位体)。海洋生物が生成する炭酸カルシウム骨格のホウ素同位体比は石灰化の元になる液体(石灰化母液)のpHを反映すると考えられている。ホウ素同位体は様々な元素の中でも特に高精度の測定が難しいことで知られる。

添付資料

図1 現在の赤道太平洋における海洋表層の二酸化炭素分圧の分布。

白が大気と同じ値を示す海域、赤、青は、大気に比べてそれぞれ高い値、低い値を示す海域を表しています。ダイヤ印は、本研究および先行研究における試料の採取地点を表しています(KR05-15 PC01: 本研究、IODP310(タヒチ): Kubota et al., 2014、ODP1238(ペルー沖): Martinez-Boti et al., 2015)。

図2 本研究で用いた海底堆積物コア(KR05-15 PC01 Section 4)。

2cm間隔で海底堆積物をサンプリングし、そこから浮遊性有孔虫化石を拾い出して分析しました。

図3 本研究の分析に用いた浮遊性有孔虫G. ruberの電子顕微鏡写真。

300~350μm(0.3~0.35mm)のサイズの殻を選んで300個程度拾い出し(重量にして計5mg = 0.005g)、分析を行ないました。これは洗浄前の写真ですが、分析に当たっては、洗浄し、殻に付着している泥や他の生物の破片などを徹底的に除去した上で試料として用います。

図4 海底堆積物コアKR05-15 PC01に含まれる浮遊性有孔虫の殻の分析により求められた、(a)海水のホウ素同位体比[δ11B値]、(b)海水の酸性度[pH]、(c)海水の二酸化炭素分圧、および(d)海水と大気の二酸化炭素分圧の差、の時代変化。G. ruber(赤)およびT. sacculifer(黒)から復元された海洋表層および温度躍層上部の値を示してあります。赤い星印は、産業革命以前の現世の西赤道太平洋の海洋表層水の値(Key et al. 2004)。(c)には、南極氷床コアから復元された全地球の大気の二酸化炭素分圧(WDC, Marcott et al., 2014; EDC, Lüthi et al., 2008; Siple Dome, Ahn & Brook, 2014)を比較のために示しています。また、(d)には、本研究による西赤道太平洋表層の記録(赤)のほか、他の赤道太平洋海域についての先行研究として、東部チリ沖(黄緑、浮遊性有孔虫T. sacculiferを使用:Martinez-Boti et al., 2015)、南中央部タヒチ(緑、ハマサンゴPorites spp.を使用:Kubota et al., 2014)のものを示してあります。

図5 産業革命以前の西赤道太平洋における(a)水温、(b)pH、(c)二酸化炭素分圧の鉛直分布と、理論的に予測される、(d)有孔虫殻の酸素同位体比(δ18O値)、および(e)有孔虫殻のホウ素同位体比(δ11B値)の鉛直分布。

0~75mが混合層(温度がほぼ一定)、75~200mが温度躍層(温度が急激に変化)に相当します。

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用