氷雲を形成するエアロゾルが気候に与える影響を気候モデルで定量化

2025年7月8日

研究成果

発表者

井村 裕紀 大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 修士課程2年(研究当時)

鈴木 健太郎 気候モデリング研究部門 教授

成果概要

エアロゾルは、雲の性質を変化させることで、地球の気候に大きな影響を与えます。エアロゾルの一種である氷晶核は氷雲の形成を促しますが、それによりどの程度気候に影響するのかについては未だに理解が不十分です。東京大学大気海洋研究所の井村裕紀氏と鈴木健太郎教授は、数値気候モデルMIROC6(注1)と衛星観測データを用いて、氷晶核が雲の光学的厚さ(注2)と寿命に対してどのように作用し、全球の気候にどの程度影響をもたらすかを定量化しました。本研究で得られた知見は、気候予測において不確実性の大きいエアロゾル・雲・降水間の相互作用とその気候への影響の理解に役立つことが期待されます。

発表内容

【研究の背景】

エアロゾルは雲の形成を変調させることを通じて気候に大きな影響を与えますが、その影響は未だに十分に理解されていません。その中でも特に理解が遅れているのが、雲氷の形成を促進する氷晶核と呼ばれるエアロゾルの働きです。氷晶核は雲を構成する水分を液相の雲水から固相の雲氷に変換させて、雲の熱力学的相(注3)の割合(雲水と雲氷の割合、以下相割合)を変化させる役割を持ちます。液相の雲と固相の雲では太陽光を反射・散乱して地球を冷やす効果や降水をもたらす効率(降水効率)が異なりますが、氷晶核が雲の相割合を通じて気候に与える影響の理解は不十分です。そこで本研究では、数値気候モデルMIROC6を用いて、氷晶核の温度に応じた数密度(単位体積あたりの数)を増減させる感度実験を行い、氷晶核が雲の相割合への影響を通じて粒子成長や光学特性を変えるメカニズムを調査し、気候に与える影響を定量化しました。

【研究内容】

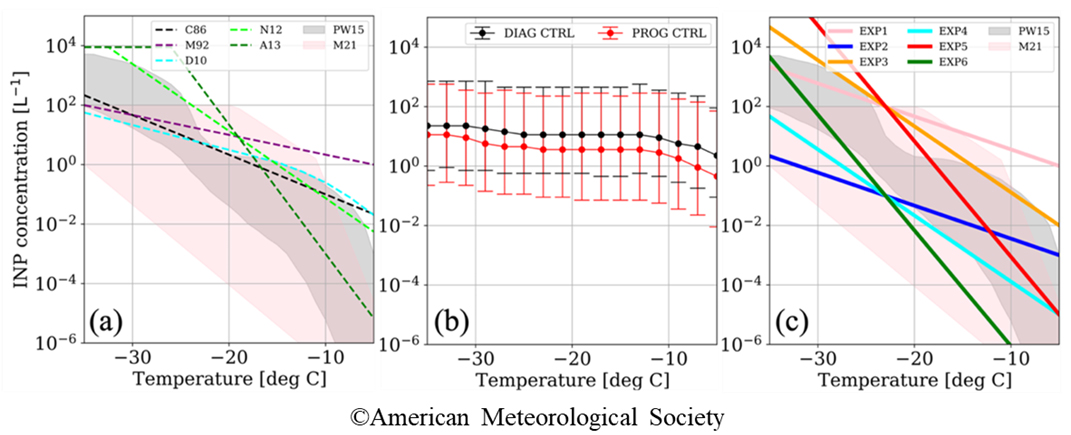

氷晶核は気温が低いほど機能しやすいため、氷晶核の数密度は気温が低いほど大きくなります(図1a)。通常設定のMIROC6は図1bのような温度依存性をもちますが、本研究では図1aの観測データや従来のモデルで用いられてきた仮定に基づいて、図1cの実線のように温度依存性の関数の傾きや切片を変化させてMIROC6に与える数値実験を行い、氷晶核に対する気候の感度を評価しました。さらに、MIROC6には雲から降水が生成する過程の計算手法が異なる降水診断型と降水予報型というモデルが実装されているため、これらの実験結果を比較することで、雲物理プロセスを詳細に調査しました。

図1:(a)観測データ(ピンクと灰色の陰影)と従来のモデル(点線)における氷晶核数密度の気温依存性。(b)通常設定のMIROC6降水診断型(赤)と降水予報型(黒)による氷晶核数密度の気温依存性。(c)本研究で仮定した6つの氷晶核数密度の気温依存性(実線)。

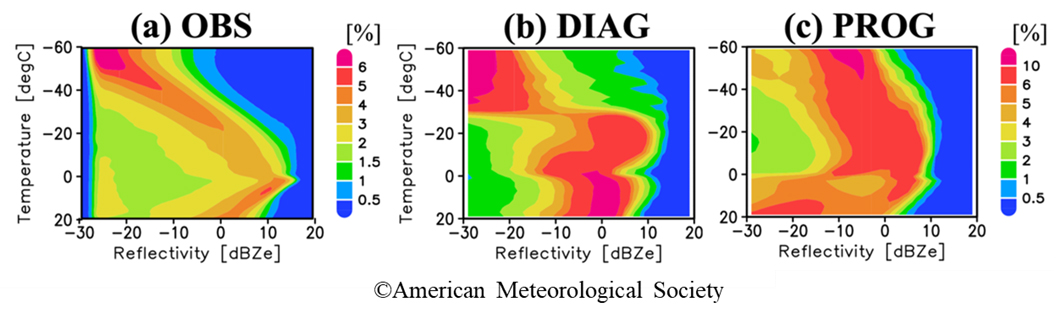

まず、2つの降水モデルが雲内の物理プロセスをどの程度適切に表現できているのか評価するために、NASAのCloudSat衛星(注4)による観測データを用いて雲粒から降水への成長プロセスを比較しました。図2は、その粒子成長の様子を鉛直方向に見るために、粒子の大きさの指標であるレーダー反射率の出現頻度の統計を温度の関数として表示した図です。衛星観測データ(図2a)と比較すると、MIROC6降水診断型(図2b)では−30℃付近で不連続にレーダー反射率が高く(雲粒子サイズが急に大きく)なっている一方、MIROC6降水予報型(図2c)では観測データで見られるような滑らかな変化を表現できています。これは、降水予報型の方が降水生成プロセスをより正確に表現しており、気温の低い上空の小さい雲氷同士が落下とともに衝突して下層で降雪に成長する過程を適切に表現できていることを示唆しています。

図2:粒子の大きさの指標であるレーダー反射率(横軸)の出現頻度(色で表示)を温度(縦軸)の関数として表示した統計図をCloudSat衛星観測データ(a)、MIROC6降水診断型(b)、MIROC6降水予報型(c)で比較したもの。気温が低い/高い領域は雲の上層/下層を示し、レーダー反射率が低い/高い領域は雲粒/降水の領域を示す。

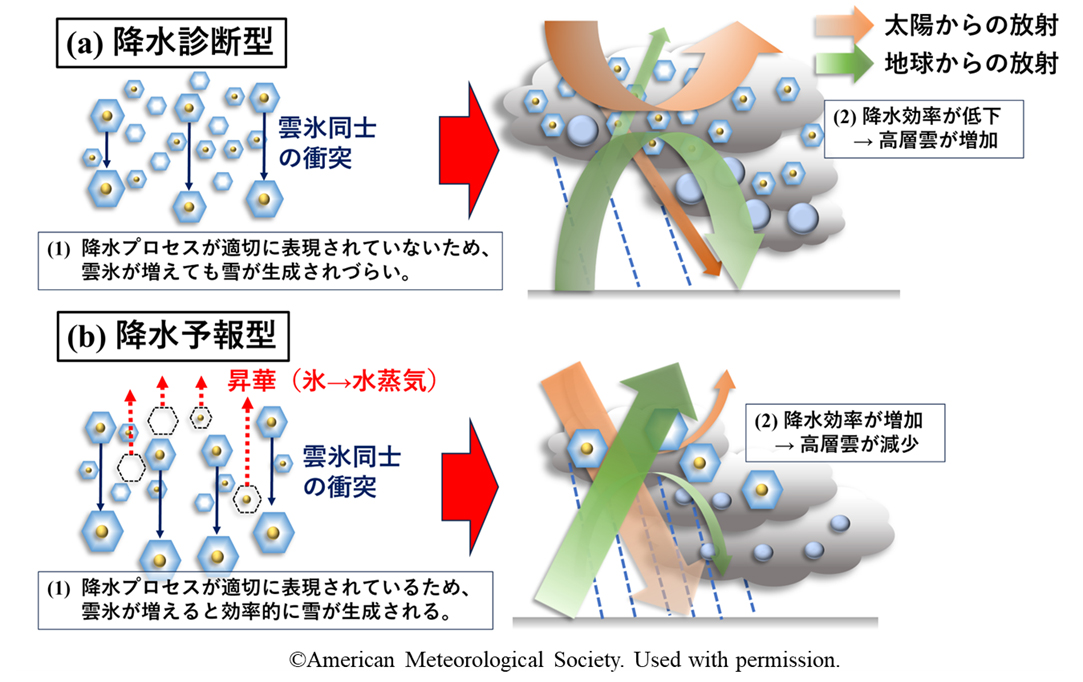

このように降水プロセスの表現が異なる2つのモデルを用いて、図1cのように氷晶核数密度を増減させる感度実験を行いました。降水診断型では降水プロセスが適切に表現されていないため、氷晶核が増えた際に生成される雲氷が雪に成長できず、大気中に多く残ります(図3a (1))。その結果、雲の量が増加して長波/短波放射に対する雲放射効果(注5)が大きくなりました(図3a (2))。それに対して、降水プロセスを適切に表現できる降水予報型では、雲氷が効率的に雪に成長して落下するため(図3b (1))、氷晶核が増えると雲の量が減少して、雲放射効果は降水診断型と逆の変化を示しました(図3b (2))。以上のように、降水の表現が異なるモデルを用いると、氷晶核がもたらす気候影響の評価が変わってしまう可能性が示されました。衛星観測との比較結果(図2)を踏まえると、降水プロセスの表現が適切な降水予報型のモデルに基づく評価のほうにより高い信頼性があると考えられます。

図3:MIROC6降水診断型(a)と降水予報型(b)における氷晶核数密度の増加に対する雲・降水・放射の応答の差異を示した模式図。

【社会的意義・今後の予定】

本研究では、氷晶核の気候影響の評価において、氷晶核数の変化が降水過程を通じて雲の性質に与える影響も考慮することの必要性を指摘し、モデルの降水過程を衛星観測情報で拘束することが氷晶核の気候影響の定量化に役立つことが示されました。雲の気候影響の理解が進んだことで、数値気候モデルの改良が進み、将来の気候変動予測の精度が向上することが期待できます。それによって、気温や降水量の変化のより正確な予測が可能となれば、防災対策や持続可能な社会構築への貢献も期待されます。将来の気候変化を想定したモデル実験に対して本研究で提案した手法を適用して、温暖化に対する氷晶核の影響を定量化していくことが今後の課題です。

発表雑誌

雑誌名:Journal of Climate, Volume 38 (2025) 2659-2677

論文タイトル:Evaluation of climatic impact of ice nucleating particles through precipitation process with a GCM

著者:Yuki Imura* and Kentaroh Suzuki

DOI番号:10.1175/JCLI-D-24-0335.1

アブストラクトURL:https://doi.org/10.1175/JCLI-D-24-0335.1![]()

用語解説

- 注1 雲光学的厚さ

- 雲が光をどれだけ減衰させるかを尺度として測られる雲の厚さ。この値が大きいほど光を減衰させる程度が大きいという意味で、雲が厚いことを意味する。

- 注2 MIROC6

- Model for Interdisciplinary Research on Climate version 6の略。東京大学・国立環境研究所・海洋研究開発機構を中心に開発されている全球気候モデル。

- 注3 雲の熱力学的相

- 「相」とは物質の状態(固体・液体・気体)を表す物理学の用語であり、「雲の熱力学的相」は雲に含まれる水分が液体(水)なのか固体(氷)なのかを意味する。雲に含まれる水と氷の組成は雲の重要な性質の一つと考えられている。

- 注4 CloudSat

- NASAが2006年4月に打ち上げた衛星で、94GHzの雲レーダーを搭載し、雲の鉛直構造や水・氷の分布を観測する。2023年12月に運用を終了した。

- 注5 雲放射効果

- 雲が太陽光(短波放射)を反射して地球を冷却し、地球放射(長波放射)を吸収・再放射して地球を加熱する効果。雲がある場合とない場合の放射エネルギーの差で算定される。短波放射では主に負(冷却)、長波放射では主に正(加熱)の値を取る。

問い合わせ先

鈴木健太郎(すずき けんたろう)

東京大学大気海洋研究所 気候モデリング研究部門 教授

ksuzuki◎aori.u-tokyo.ac.jp

※アドレスの「◎」は「@」に変換してください

![]()

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用