二重偏波レーダーによる降水粒子モデリングの精緻化と数値予測精度の向上

2025年5月19日

発表者

幾田泰酵 海洋物理学部門 外来研究員(気象庁気象研究所 主任研究官)

佐藤正樹 海洋物理学部門 教授

Woosub Roh 海洋物理学部門 特任助教

松岸修平 海洋物理学部門 特任研究員

成果概要

数値気象予報モデルにおける予測誤差は、主に降水プロセスのモデリングに伴う不確実性に起因しています。東京大学大気海洋研究所の幾田泰酵外来研究員と佐藤正樹教授らの研究グループは、数値気象予報モデルによる予測結果と二重偏波レーダーによる観測結果を比較し、予測の不確実性の要因が雪片や雨滴の形状の違いに由来することを明らかにしました。さらに、この知見を基にした降水プロセスのモデリングの新たな精緻化に成功し、降水予測性能の向上を実現しました。こうした予測精度の向上は、防災情報の品質向上を通じて、気象災害による被害軽減に重要な役割を果たすことが期待されます。

発表内容

【研究の背景】

台風に伴う降水や局地的な豪雨など顕著な降水現象は、気象災害の主な原因となっています。こうした降水の予測精度は、大気中に浮遊する雲水、雨、雲氷、雪、霰といった水物質の予測精度に依存します。特に、これら水物質の形状は、粒子の落下速度や比熱に影響を与え、降水種別や気温の分布に影響を与えます。そのため水物質の形状に関する知識の深化は、降水現象の理解を深め、予測精度を向上させるうえで重要です。しかしながら、気象現象の多様性から、これらの粒子形状には未解明部分が多く、精確なモデリングは困難な課題です。二重偏波レーダー(注1)観測は、水平・鉛直偏波の信号を用いることにより、大気中の水物質の形状に関する情報を得ることができます。国内外において、二重偏波レーダー観測を活用し、数値気象予報モデルにおける降水予測の不確実性の要因解明を目指した研究が進められていますが、降水過程のモデリングに対する二重偏波レーダー観測情報の有効性を明確に示した研究はありません。

【研究内容】

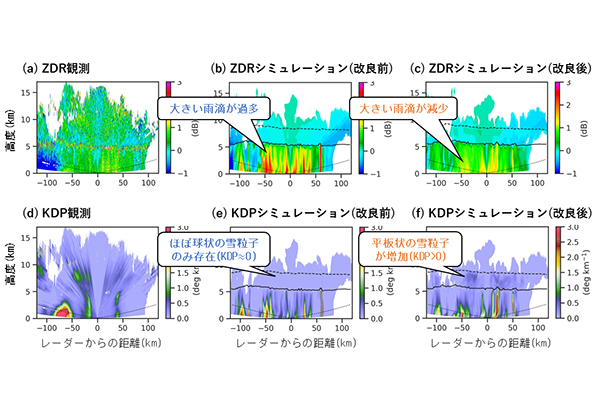

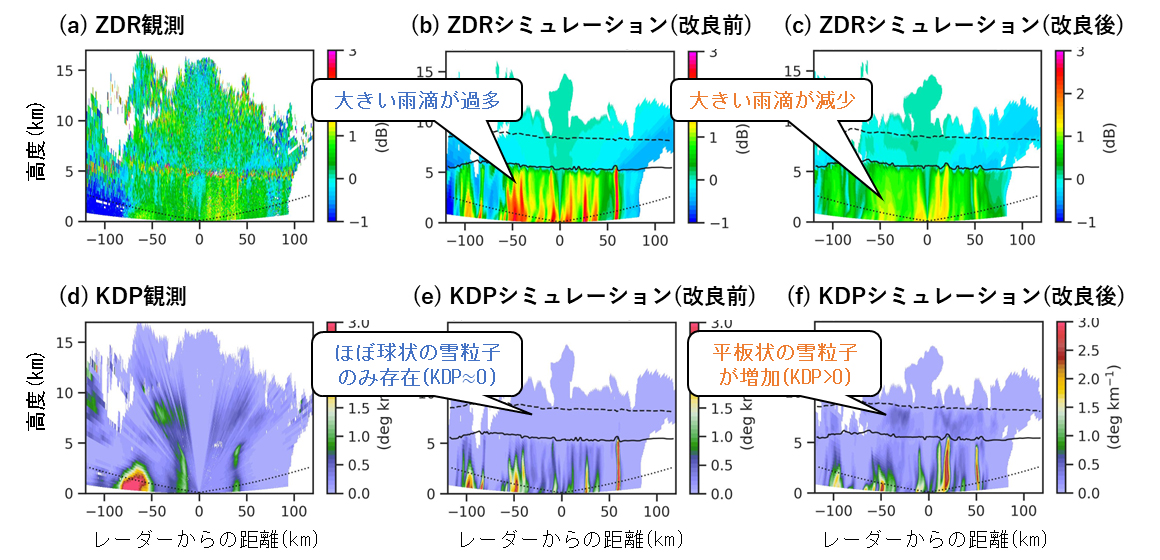

二重偏波レーダーによって得ることができる反射強度因子差(ZDR,注2)や偏波間位相差変化率(KDP,注3)は、降水粒子の形状に関する情報を含んでいます。そこで本研究では、数値気象予報モデルの予測値から二重偏波レーダーをシミュレートし、その結果を実際の観測値を比較することで、予測された降水粒子形状の妥当性を検証しました。図aと図dは、2019年の令和元年房総半島台風に伴う降水を対象としたZDRとKDPの観測結果を示しています。地表面付近では大きなZDRが観測されており、これは大粒の扁平な雨滴が多いことを示唆しています。また、高度5kmより上層では、正のKDPが観測されていることから、扁平な粒子が多く存在していることが分かります。その一方で図bに示す改良前のZDRシミュレーションは、観測値よりも過大です。これは、モデル内でサイズの大きい雨滴が過剰に予測されていたことが原因です。また、図eに示すように、対流圏上層のKDPは観測値よりも過小です。これはモデル内で雪粒子を球形に近い凝集体と仮定していたことによるものです。このようなモデルの観測との乖離を解消するため、数値気象予報モデルの雲微物理スキームを改良しました。まず、雨滴粒子について、光学式ディスドロメータ(注4)による観測結果を基に、新たな粒径分布を考案し、モデルへ導入しました。この結果、モデル内で大きな雨滴が減少し、小さな雨滴の存在頻度が増加しました。次に、雪粒子について、筒状結晶、星状結晶、および凝集体という形状の異なる3種類の雪を新たにモデルに導入し、それぞれの存在割合を航空機観測の既往研究に基づいて設定しました。この結果、モデル内で落下の遅い平板状の星状結晶が増加し、雪が大気中でより長く浮遊するようになりました。これらの改良を反映したモデルの結果を用いた二重偏波レーダーのシミュレーションは、改良前のものと比べて観測結果とよりよく一致するようになりました(図cと図f)。

図 令和元年房総半島台風に伴う降水を対象とした成田国際空港に設置された二重偏波レーダーの(上)ZDRと(下)KDP。左は観測値、中央は改良前のモデルによるシミュレーション、右は改良後のモデルによるシミュレーションを表す。実線と破線はそれぞれモデルの0℃高度と-15℃高度を表す。

【社会的意義・今後の予定】

精度の高い気象予測は、防災・減災対策において極めて重要な役割を果たしています。多くの気象災害の原因となる降水現象の正確な把握は、社会基盤の保全や国民生活の安定に直結する重要な課題です。この課題解決には、気象予測の基盤技術である数値気象予報モデルの高精度化が必要不可欠です。しかし、現行の予測には不確実性が伴うため、さらなる改善が必要です。この不確実性を低減させるためには、観測データとの比較検証が非常に有効な手段となります。本研究で示したように、二重偏波レーダーは積乱雲内部の降水粒子予測の実態解明に非常に強力です。それに加えて2024年5月に打ち上げられた地球観測衛星EarthCARE(注5)は、これまで限定的な情報しかなかった雲氷や雪粒子の落下速度を地球規模で観測することが可能です。今後は、EarthCAREをはじめとする様々な観測データを活用し、数値天気予報モデルにおける不確実性の原因の究明を進めます。

発表雑誌

雑誌名: Journal of Geophysical Research: Atmospheres(2025年3月28日)

論文タイトル:Improvement of a Single-Moment Cloud Microphysics Scheme Consistent With Dual-Polarization Radar

著者:Yasutaka Ikuta*, Masaki Satoh, Woosub Roh, Shuhei Matsugishi, Naomi Kuba, Tatsuya Seiki, Akihito Umehara, Hisaki Eito

DOI番号:10.1029/2024JD042139

アブストラクトURL:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JD042139![]()

用語解説

- 注1 二重偏波レーダー

- 水平方向と鉛直方向に振動する電波を送受信するレーダー。水平偏波のみを送受信する単偏波のレーダーと比べて降水粒子の形状や性質など多くの情報を得ることができる。

- 注2 反射強度因子差

- 水平偏波と鉛直偏波の反射因子の差。降水粒子が扁平であるほど、水平偏波反射因子が鉛直偏波反射因子よりも大きくなるため、反射強度因子差は大きな正の値をとる。

- 注3 偏波間位相差変化率

- 水平偏波と鉛直偏波の位相差が距離に応じてどのように変化しているかを示す指標。降水粒子が扁平であるほど、大きな正の値をとる。位相差に基づく情報であるため、降水粒子による電波の減衰の影響を受けにくい特長がある。

- 注4 光学式ディスドロメータ

- 光学レーザー方式を用いて降水の粒径、落下速度を測定する観測測器。

- 注5 EarthCARE

- EarthCARE(Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer)は日本と欧州が共同で進めてきた地球観測衛星ミッション。世界初の衛星搭載ドップラーレーダである雲プロファイリングレーダ(CPR:Cloud Profiling Radar)を搭載しており雲の鉛直構造の観測が可能。2024年5月29日7時20分(日本標準時)に打ち上げられた。

問い合わせ先

幾田泰酵(いくた やすたか)

海洋物理学部門 外来研究員(気象庁気象研究所 主任研究官)

yasutaka.ikuta◎mri-jma.go.jp

佐藤正樹(さとう まさき)

海洋物理学部門 教授

satoh◎aori.u-tokyo.ac.jp

※アドレスの「◎」は「@」に変換してください

![]()

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用