雲の厚さと雲底の高さをGCOM-C地球観測衛星から全球規模で推定

2025年2月13日

研究成果

発表者

永尾 隆 気候モデリング研究部門 特任研究員

鈴木 健太郎 気候モデリング研究部門 教授

久慈 誠 奈良女子大学 理学部 准教授

成果概要

雲は、エネルギー収支や水循環を介して、地球の気候に大きな影響を与えています。人工衛星は、雲の気候影響に関わる雲の様々な性質を全球規模で提供しますが、雲の幾何学的厚さ(注1)と雲底高度に関する衛星観測はこれまで限定的でした。東京大学大気海洋研究所の永尾隆研究員と鈴木健太郎教授は奈良女子大学と共同で、JAXAの地球観測衛星GCOM-C(和名:しきさい、注2)のデータから、雲の幾何学的厚さと雲底高度をその他の有用な雲の性質とともに推定し、その妥当性を観測原理の異なる他の衛星観測や地上観測と比較して検証しました。本研究で得られた雲の幾何学的厚さと雲底高度のデータは、今後、雲の気候影響の理解に活用されていきます。

発表内容

研究の背景

雲は、太陽からの光エネルギーを反射し、地球から宇宙空間へ出ていく赤外線を吸収することで、地球のエネルギー収支に大きな影響を与えます。さらに、雨をもたらすことで地球規模の水循環においても重要な役割を果たしています。雲の持つこれらの気候影響を理解するためには、雲の様々な性質(高さ、厚さ、水滴サイズ、水分量、水/氷の組成等)を地球全体で把握することが重要です。地球を周回する人工衛星はそのための唯一の手段であり、雲を測るセンサを搭載した地球観測衛星がこれまでに世界各国で運用されてきました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が運用中の気候変動観測衛星GCOM-C(和名:しきさい)はこのような地球観測衛星の一つです。GCOM-Cに搭載された光学センサSGLIは近紫外から熱赤外の光を多数の波長で観測し、この多波長観測データを組み合わせることで雲の様々な性質が推定できます。特に、酸素吸収帯(注3)に位置する763nmの観測波長は、他の多くの地球観測衛星のセンサには無いユニークな観測波長で、これまで衛星観測データが限られていた雲の幾何学的厚さと雲底高度を推定するために搭載されています。本研究では、GCOM-C衛星の特長であるこの763nm波長の観測データを他の波長の観測データとも組み合わせて、幾何学的厚さと雲底高度を含む雲の様々な性質を全地球的規模で同時に推定しました。

研究内容

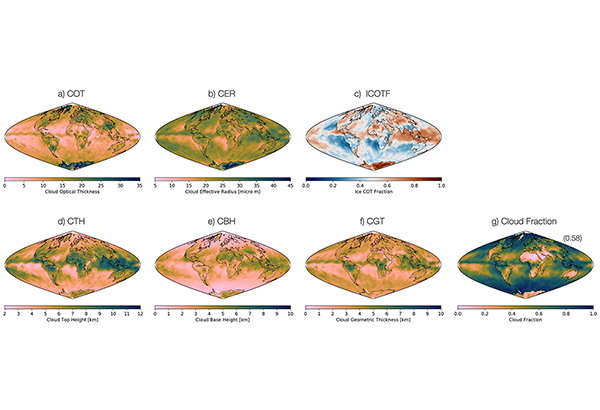

GCOM-C衛星で取得される多数の波長の観測データには、雲の様々な性質の情報が含まれています。本研究では、この多波長観測データを複合的に解析する手法(アルゴリズム)を独自に開発し、雲の持つ複数の性質を同時に推定しました(図1)。本研究のアルゴリズムは、光が雲との相互作用によってどのように増減しながら伝わるかを記述する放射伝達理論に基づいて、GCOM-Cで観測される各波長の光の強度から雲の性質を逆推定します。その結果、図1に示すように、GCOM-C衛星の観測から複数の重要な雲の性質(雲の光学的厚さ(注4)、雲の粒子半径、雲中の氷の割合、雲頂高度、雲底高度、幾何学的厚さ、雲量)が全地球規模で推定されました。

図1:GCOM-C衛星観測から本研究で推定された雲の様々な性質の全球分布図

a)雲の光学的厚さ、b)雲の粒子半径、c)雲中の氷の割合、d)雲頂高度、e)雲底高度、f)幾何学的厚さ、g)雲量をそれぞれ示す。

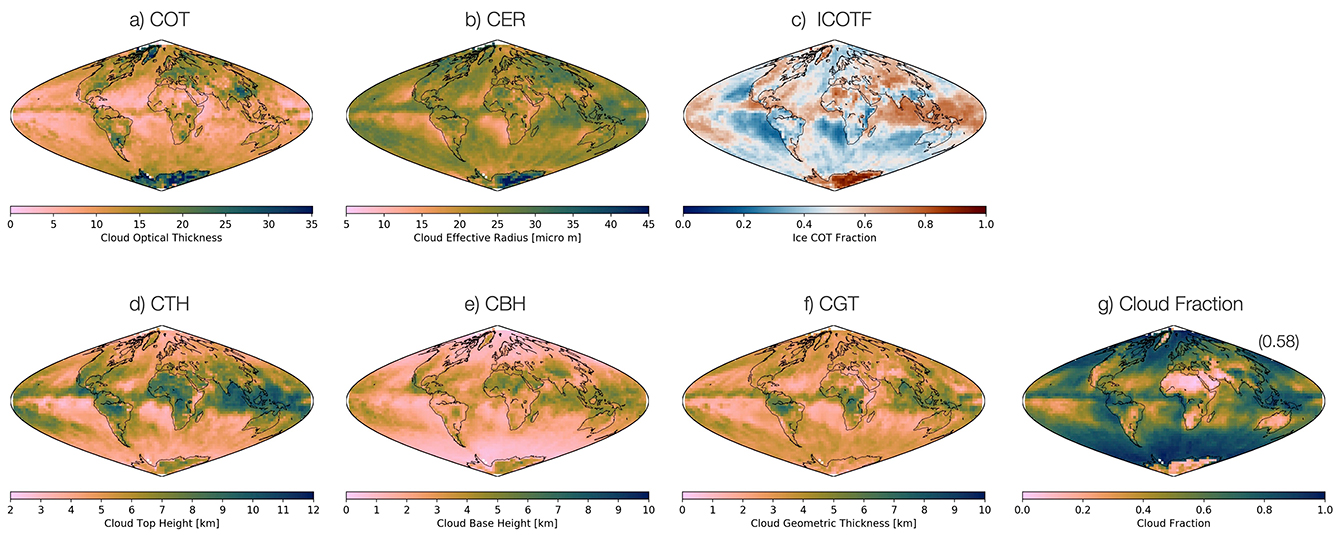

図1の雲の性質のうち、幾何学的厚さと雲底高度はGCOM-C衛星の特長である酸素吸収帯の観測波長を活用して推定されたもので、他の多くの地球観測衛星の観測からは直接得ることが難しいものです。本研究ではさらに、GCOM-C観測から推定された雲底高度を地上に設置された観測機器で得られた信頼性の高い雲底高度データと比較して検証しました(図2)。図2の結果から両者は概ね整合しており、本研究のアルゴリズムの妥当性が確認されました。

図2:本研究のアルゴリズムでGCOM-C観測データから推定された雲底高度(縦軸)を地上観測値(横軸)と比較した散布図(赤点)。灰色の点は、水蒸気が凝結する高さを理論的に計算した持ち上げ凝結高度(注5)と雲底高度の地上観測値との比較を示す。赤色の点が灰色の点に比べて地上観測値との一致が良く、GCOM-C衛星からの推定値に有意な情報が含まれていることを意味している。

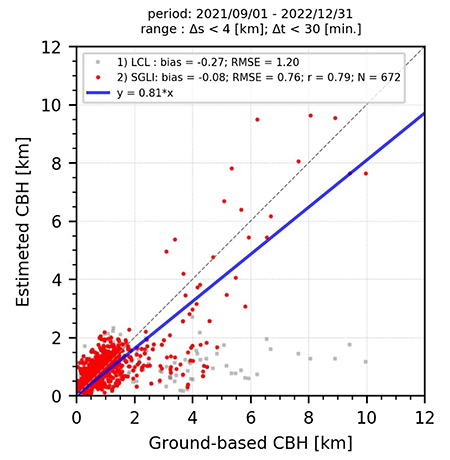

GCOM-C衛星から推定された雲頂高度と雲底高度をさらに全球規模で検証するために、他の地球観測衛星のデータとも比較しました(図3)。その結果、雲底高度については両者は概ね整合し、本研究のアルゴリズムが全球でも有効に働くことが確認されました。雲頂高度については、GCOM-Cと類似する観測原理のMODISセンサによる推定値とは概ね整合する一方、観測原理の異なるCloudSat衛星とCALIPSO衛星による推定値に比べて系統的に小さいことが示されました。この雲頂高度の差は、衛星センサ間での観測原理の違いによって雲頂の「見え方」が異なることを反映しており、複数の衛星センサを組み合わせることで雲頂付近の雲の性質をより詳細に捉えられる可能性を示唆しています。

図3:本研究でGCOM-C観測データから推定した雲頂高度と雲底高度を他の地球観測衛星からの推定値と比較したもの。東西に平均した値を緯度(横軸)に対してプロットしている。実線は雲頂高度(CTH)、破線は雲底高度(CBH)を示し、GCOM-C衛星からの推定値を赤色、NASA/Aqua衛星搭載のMODISセンサからの推定値を青色、NASAのCloudSat衛星およびCALIPSO衛星からの推定値を緑色でそれぞれ示す。黒の破線は水蒸気が凝結する高さを理論的に計算した持ち上げ凝結高度を示す。

社会的意義・今後の予定

GCOM-C衛星は2017年12月に打ち上げられ現在も観測を続けています。本研究では、GCOM-Cの約1年間の観測データを解析しましたが、今後はより長期のデータを解析することで、雲の様々な性質の長期的な変動の把握へと役立てていきます。特に、GCOM-C衛星の特長を活かして推定された雲の幾何学的厚さや雲底高度の情報は、雲の構造について新たな情報を与えるとともに、未だ理解が不十分な雲の温室効果の定量化に役立つと期待されます。本研究で得られたデータは、これらの解析を通じて地球の気候変動の主要な不確実要因である雲を観測的に理解し、気候変動予測の精度を向上させるための基盤情報として活用されていきます。

発表雑誌

雑誌名:Atmospheric Measurement Techniques(2025年2月13日)

論文タイトル:Retrieving cloud-base height and geometric thickness using the oxygen A-band channel of GCOM-C/SGLI

著者:Takashi M. Nagao*, Kentaroh Suzuki, and Makoto Kuji

DOI番号:10.5194/amt-18-773-2025

アブストラクトURL:https://amt.copernicus.org/articles/18/773/2025/![]()

用語解説

- 注1 雲の幾何学的厚さ

- 雲を図形的(幾何学的)に見たときの鉛直方向の雲の厚さ。雲の下端(雲底)から上端(雲頂)までの距離を意味する。雲の厚さを表すもう一つの指標である雲の光学的厚さ(注4)と区別される。

- 注2 GCOM-C

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)が気候変動を観測することを目的として2017年12月から運用している地球観測衛星。SGLIと呼ばれる光学センサを搭載し、近紫外から熱赤外までの多数の波長で地球を観測する。

- 注3 酸素吸収帯

- 大気中の酸素によって光がよく吸収される波長帯。波長763nm付近には、地球観測衛星によるリモートセンシングで利用される特徴的な酸素吸収帯の一つが位置する。

- 注4 雲の光学的厚さ

- 雲が光をどれだけ減衰させるかを尺度として測られる雲の厚さ。この値が大きいほど光を減衰させる程度が大きいという意味で雲が厚いことを意味する。雲の幾何学的厚さ(注1)とは異なる雲の厚さの指標。

- 注5 持ち上げ凝結高度

- 水蒸気を含む大気を地表付近から持ち上げたときに、過飽和になって水蒸気の凝結が起こり雲ができ始める高度。水蒸気・気温・気圧などの気象条件から理論的な計算によって求めることができる。

問い合わせ先

鈴木健太郎(すずき けんたろう)

東京大学大気海洋研究所 気候モデリング研究部門 教授

ksuzuki◎aori.u-tokyo.ac.jp ※「◎」は「@」に変換してください

![]()

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用