豊かな海の恵みを取りもどす ~ 「沿岸複合生態系」研究プロジェクトがスタート

2012年2月15日

渡邊良朗(海洋生物資源部門教授)

日本周辺の沿岸海域は、藻場・干潟・マングローブ・珊瑚礁など、海が生物を生産する力が高い生態系から成り立っており、生物種の多様性を支えています。人間社会は、食料の供給や娯楽の場の提供など、沿岸海域から多くの恵みを得てきました。しかし、人間活動が盛んな沿岸地域に隣接する沿岸海域では、海岸線が改変され、富栄養化や汚染が進み、外来種が持ち込まれるなどして、海の生態系が本来持っていた生物生産力が損なわれています。人間社会が将来にわたって沿岸海域の恵みを享受するためには、海の生態系機能の再生と保全が不可欠です。このように重要な沿岸海域に着目した大型研究プロジェクトが、東京大学、京都大学、香川大学、水産総合研究センターの共同研究として、2011年10月から10年間の計画で始まりました。*

*プロジェクトの正式名称:「沿岸海域複合生態系の変動機構に基づく生物資源生産力の再生・保全と持続的利用に関する研究」

人間活動による劣化

2000~2010年まで国際プロジェクトとして行われた「海洋生物のセンサス」によると、日本周辺海域に生息する3万数千種の生物のうち、26%を軟体動物門が、19%を節足動物門が、13%を魚類など脊索動物門がそれぞれ占めています。資源生物として重要な種を数多く含む分類群の多様性が高いことが日本周辺の沿岸海域の特徴です。これらの資源生物は、多様な種によって構成される生物群集の中で繁殖し再生産をくり返すことで、人間社会にとって重要な資源として古くから利用されてきました。

しかし、沿岸海域に産卵場を持つヨウジウオ類、ハゼ類、キス類など数十種の魚類が絶滅危惧種とされ、沿岸海域における漁業生産高は1985年の227万トンをピークとして2007年にはその57%にまで減少しました。このように生物生産力を劣化させた沿岸海域が、今後急速に進行すると考えられる地球温暖化や海洋酸性化に伴ってどのように変化するかは大きな問題です。

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と大津波は、三陸・常磐の沿岸海域の生態系を強度に撹乱し、世界三大漁場に位置する被災地域の漁業・養殖業に大きな影響を及ぼしています。また、津波による撹乱の後に沿岸海域の生態系がたどる変化(生態系の二次遷移**)の過程は、現代科学が初めて目のあたりにする現象として、詳細に調査・記録される必要があります。

**二次遷移:これまで生物が存在したことのない基質(新島、カルデラ湖など)上に新しく生物が侵入しておこる一次遷移に対して、台風、火事、洪水などによって既存の生物群集の大部分が失われた後におこる遷移を二次遷移という。

多様性を保全する生産手法

日本の沿岸海域では、これまで種単位で資源生物の保全策や利用策が講じられてきました。例えば、砂浜域のヒラメを対象として資源管理方策を決めたり、天然の岩礁域に稚貝を放流してアワビだけを増やそうとしたりしてきました。しかし、世界で最も種多様性が高い海域の一つである日本の沿岸海域では、資源生物はさまざまな生物種と複雑な関係を保ちつつ、繁殖し成育して再生産しています。したがって、ある特定の生物を大量に放流したり、害敵や競合関係にある生物を排除したりして、目的とする生物が生態系内に占める度合いを極度に高めて生産・収穫するといういわば従来の「農業的な」手法は、沿岸海域では有効でないことがわかってきました。岩礁藻場や河口干潟、外海の砂浜域などの個生態系が相互関係を保って複合生態系を形成している沿岸海域では、このような農業的手法に代わって、多様性を保全して天然の海の本来の生物生産力を発揮させることが重要です。多様な生物種からなる群集内において資源生物を持続的に生産するという考え方と具体的手法を、新たに確立することが求められているのです。

本研究のねらい

黒潮と親潮がぶつかり合う日本周辺の海域で、寒流域(道東、東北太平洋沿岸)・暖流域(相模湾、舞鶴湾)・内海域(備讃瀬戸)における沿岸海域複合生態系の構造と機能を比較することによって、アサリ、アワビ、ナマコなどの無脊椎動物やニシン、スズキ、ヒラメなどの魚類が、どのように繁殖し成長して持続的に再生産をくり返すのかを解明します。それによって、人間活動や自然災害によって損なわれた沿岸複合生態系の機能を再生・保全し、人間社会が将来にわたって持続的に豊かな海の恵みを享受するための、新しい考え方と方法を提言します。

沿岸複合生態系

ヒラメ卵

ヒラメ仔魚

ヒラメ稚魚

ヒラメ稚魚

トピック 1 内海の環境変動とアサリ資源

わが国の重要な水産資源で潮干狩りの主要対象種でもあるアサリは、1980年代以降、一部の海域を除き、その現存量を大きく減少させています。その要因として、干潟をはじめとした生息場所の減少、過度の漁獲圧、外来生物による食害などが挙げられています。その一方で1980年代の後半から、海域では明らかな水温上昇が認められ、水質も変化する傾向にあります。アサリ資源の減少はこの海域環境の変動に呼応しており、環境変動の何がアサリ資源減少の主たる原因になっているのか、詳細な検証が求められています。(一見和彦・香川大学)

香川県高松市の新川・春日川河口干潟で行われている潮干狩り

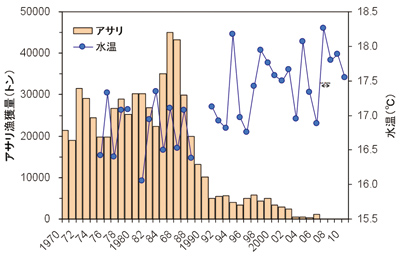

瀬戸内海におけるアサリの漁獲量(農林水産省中国四国農政局統計情報部)と瀬戸内海備讃瀬戸の水温(香川県水産試験場水温自動観測システム:屋島湾)の変動。1990年ころから水温の上昇と漁獲量の減少が起こっている

トピック 2 由良川と丹後海のつながり

京都府北部を流れる由良川は、延長146kmで流域面積1880kmの広がりを持ち、源流から下流までのほとんどが山間を流れています。河口から20kmまでは河床の標高が海面よりも低く、夏~秋の渇水期には海水が川の下層を遡って長大な汽水域が形成されます。このため、夏には河口から18km上流でも海洋由来の有機物が動物の餌として利用されています。一方、流れによって河口域へと運ばれる陸域由来の有機物を利用する海洋動物は極めて限られるという特性を持っています。このような由良川から丹後海までを対象として、由良川を遡上するスズキ稚魚の生態、魚の主要な餌となる動物プランクトン類の生態、基礎生産を支える植物プランクトンなどの生態について研究を進めます。(山下洋・京都大学)

由良川流域と丹後海。海側の★は舞鶴水産実験所、上流の★は芦生研究林を示す。

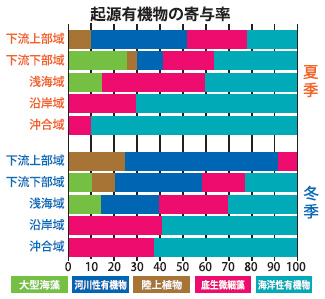

由良川下流(河口から18kmまで)から丹後海の沖合域(水深150m)において底生動物が利用した有機物の割合。由良川下流域では海洋由来の有機物がかなり利用されており、その割合は冬(下)より夏(上)の方が高い。一方丹後海では、冬の浅海域における河川性有機物を除くと、陸域由来の有機物はほとんど利用されない。

トピック 3 津波による沿岸生態系の攪乱

岩手県大槌湾と宮城県牡鹿半島東岸において、私たちはエゾアワビ・キタムラサキウニを中心とした底生生物の定量調査を1996年から継続的に行っています。津波発生から3ヶ月後の調査の結果、両調査点ともに岩盤に固着する大型海藻類はほとんど津波の影響を受けていないこと、固着性の二枚貝類に比べて小型巻貝類や甲殻類など移動性の高い種ほど大きな影響を受けたことがわかりました。エゾアワビとキタムラサキウニの生息密度は、大槌湾よりも牡鹿半島で減少が著しいことがわかりました。また、エゾアワビでは成貝よりも稚貝が大きく減少し、今後のアワビ資源の動向に影響する可能性があると考えられました。(高見秀輝・水産総合研究センター)

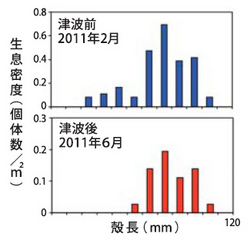

津波前後の牡鹿半島におけるエゾアワビの大きさ別生息密度。津波後には生息密度が約1/4に減少し、特に殻長50mm以下の稚貝は全く発見されなかった

津波後の牡鹿半島沿岸の岩礁域。岩盤が崩落して無節サンゴモが付着していない新しい面が出現した

津波後に生き残ったエゾアワビ(写真中央、殻長約10 cm、大槌湾)

当記事はOcean Breeze 第7号(2012冬)より転載いたしました。

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用