近年の地球温暖化の停滞は海洋熱吸収の増大によるものか

2013年7月22日

渡部 雅浩(気候システム研究系 准教授)

20世紀後半以降、地球全体(全球)平均の地表気温は上昇の傾向を示しており、2001年以降の10年間の平均気温は、1961~1990年の平均に比べ約0.5℃高くなっています。しかし、21世紀に入ってからの気温上昇率は10年あたり0.03℃とほぼ横ばいの状態を示しており、こうした停滞状態は気候のhiatus(ハイエイタス、注1)と呼ばれています。Hiatusの要因には諸説ありますが、その原因は解明されていません。

東京大学大気海洋研究所の渡部雅浩准教授らのグループは、観測データを簡単な理論モデルにあてはめることで、2000年以降のhiatus現象にともない海洋の約700mを超える深い層で熱の取り込み(熱吸収)が強まっていることを明らかにしました。さらに、最新の全球気候モデル群による気候変化シミュレーションを解析し、hiatusが少なくとも部分的には気候の自然変動である可能性を示しました。

人為起源の気候変化による将来の地表気温上昇の推定をより確かなものにする上で、これらの結果は非常に重要な示唆を与えるものです。

これらの成果は、7月18日付で米国地球物理学連合の Geophysical Research Letters (ジオフィジカル・リサーチ・レター)誌に掲載されました。

図1(404KB)

図2(644KB)

図3(1219KB)

図4(271KB)

[発表のポイント]

◆2000年以降の気候のhiatus(ハイエイタス、地球全体の気温上昇の停滞状態、注1)現象にともない、海洋による深層への熱の取り込み(熱吸収)が強まっていることを明らかにしました。

◆最新の全球気候モデル群による気候変化シミュレーションを解析し、hiatusが少なくとも部分的には気候の自然変動である可能性を示しました。

◆人為起源の(人間活動による)気候変化にともなう将来の地表気温上昇の推定をより確かなものにする上で、また、今後の気候変化予測やそれを反映する政策決定などにおいて、非常に重要な示唆を与えるものです。

[背景]

20世紀後半以降、全球平均の地表気温は上昇の傾向を示しており、2001年以降の10年間の平均気温は、1961~1990年の平均に比べ約0.5℃高くなっています。一方で、気温の上昇率は常に一定ではなく、10年程度の期間で見ると異なっています。特に、21世紀に入ってからは、気温上昇率は10年あたり0.03℃とほぼ横ばいの状態を示しており、こうした停滞状態は気候のhiatus(ハイエイタス)と呼ばれています。Hiatusの要因としては、温室効果気体の増加が鈍っている、太陽活動の11年周期、成層圏の水蒸気変化などさまざまなものが挙げられておりますが、未だにわかっていません。一方で、近年充実してきた海洋の水温データセットから、海洋の約700mより深い層が温暖化してきているという報告があり、地球全体としては温暖化が停滞しているわけではないことを示唆しています。

2000年以降の気候のhiatusの原因を解明することは、今後の気候変化予測およびそれを反映する政策決定などにおいて非常に重要です。特に、hiatusが温室気体の増加に抗する何らかの気候変化要因によって強制されたものか、あるいは短期的な気候システムの「ゆらぎ」である自然変動のあらわれなのか、という点は世界的に議論されています。ここで、21世紀の温暖化の予測を行っている世界各国の気候モデル(General Circulation Model, GCM)が、hiatusを再現しているか否かという点も大きな焦点になります。もし、モデルが全くhiatusを再現していない場合、「モデルで予測される将来の温暖化傾向は間違っているのではないか」という疑念が生じるためです。したがって、気候モデルによる近年の気温変化の再現性を定量的に調べるとともに、地表ではなく海洋深層が温暖化していることの説明を見つけることが本研究の狙いでした。

[研究方法の概要]

英国ハドレーセンターおよび米国NASAゴダード宇宙研究所が作成した地表気温データセットを用いて、観測されるhiatusの状況を調べました。また、2種類の異なる方法で得られた大気上端の放射エネルギー収支(地球全体の熱の出入りを表します)も併せて解析しました。対応する気候モデルの計算結果として、CMIP(注3)の46の気候モデル群のデータを使用しました。気候モデルのデータは、2000年あるいは2005年までは観測された温室効果気体濃度などのデータを与えて行った気候再現実験ですが、それ以降は排出シナリオにもとづいて行った気候変化予測シミュレーションです。CMIPの一部のモデルでは、異なる複数の初期条件から開始したアンサンブルシミュレーション(以下、アンサンブル)を行っており、hiatusが自然変動であるか否かをこのようなアンサンブルの結果から推定しました。

[結果]

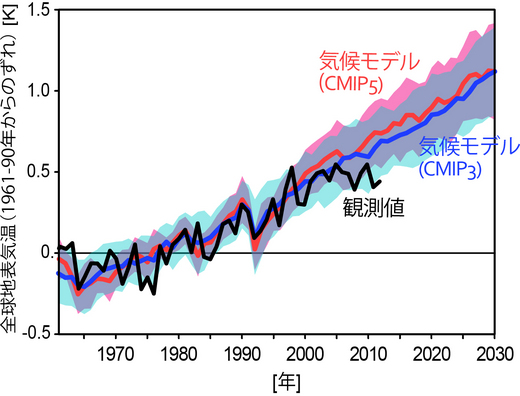

冒頭で述べたように、観測される全球地表気温は2000年頃から横ばいの状況ですが、CMIP3とCMIP5の気候モデル群によるシミュレーションでは、どちらもほぼ一定の割合で上昇を続けている結果が得られました(図1)。モデルによる2001~2010年の気温変化の誤差は、それ以前の10年間に比べて88%も大きくなっており、この約4割は、低緯度の気温上昇が観測値よりも大きいためであることが分かりました。一方で、大気上端の放射エネルギー収支は、モデルと観測の推定値で大きな差がなく、2000年以降も地球が正味で暖められていることを示しています。したがって、地球全体のエネルギーのやり取りという意味では、気候モデルの計算は適切であると言えます。

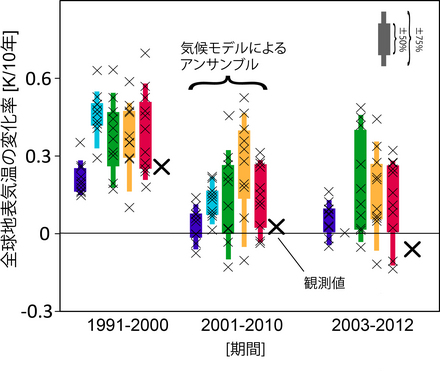

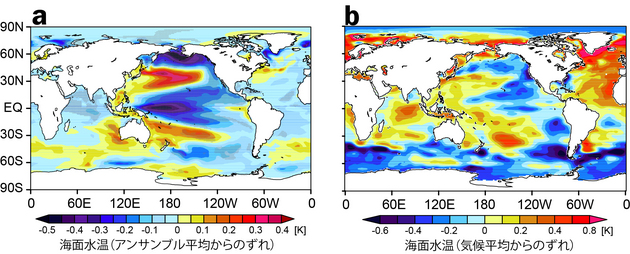

気候モデルが「誤っている」か否かを、もう少し詳しく検討しました。10メンバー(注3)以上の異なる初期値から行ったアンサンブルが利用可能な5つのモデルで、1991年以降の気温上昇率を観測と比較すると、全体としては確かにやや過大評価であるものの、いくつかのメンバーには、観測と同程度の小さな気温上昇率(すなわちhiatus)が現れていることが分かりました(図2)。例えば、気候モデルMIROC5(注4)のアンサンブル(図2の赤)で、自然変動にともなうhiatusのパターンを調べてみると、海面水温の偏差がここ10年ほど観測されている負の太平洋十年規模変動(Pacific Decadal Oscillation, PDO)に似ています(図3)。このことは、観測されたhiatusが、少なくとも部分的には気候の自然変動であることを意味します。

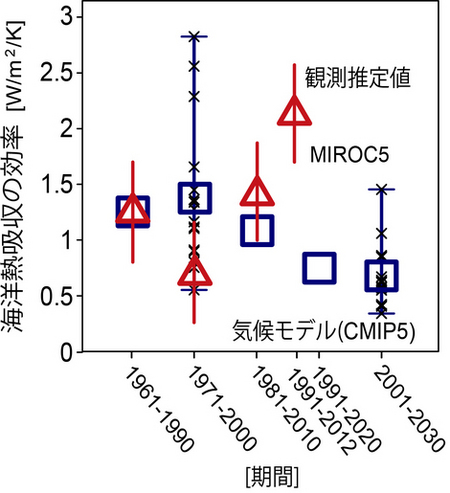

原因が自然変動であるかどうかによらず、海洋がより多くの熱を吸収すればhiatusが生じます。このことは、全球のエネルギー収支モデルにいくつかの観測値およびパラメータを与えることで推定可能です。1961年以降の海洋による熱吸収の効率(1℃の地表気温上昇に対して何W/m2の熱吸収があるか)を推定した結果(図4)によると、この10~20年ほどは熱吸収が活発化していることが分かりました。一方、気候モデルでは海洋熱吸収が逆に弱まっており、これが地表気温上昇率の過大評価をもたらしている可能性があります。ただし、理想的な温暖化感度実験などから、地球温暖化が進むと海洋熱吸収が弱まるという結果が全ての気候モデルで見られ、この結果は気候システムの確かな応答である可能性が高いため、観測から推定される活発な海洋の熱吸収とその結果として観測されているhiatusは一時的なものであることが示唆されます。MIROC5のアンサンブルでも、hiatusの再現されているメンバーは海洋熱吸収が大きく、海面水温の偏差分布も図3のようなパターンを示しました。

[研究の意義]

今回の研究の意義は、一見すると止まってしまったかに見える地球温暖化が、実は海洋による熱吸収が活発化した結果であり、現在のhiatusが一時的なものである可能性を示した点にあります。また、気候モデルはhiatusを十分には再現していませんが、アンサンブルデータによれば、観測されるhiatusが気候の自然変動の範囲内であることが分かりました。これらの知見は、近年の気候変化のメカニズム理解に寄与するだけでなく、近未来の気候予測の精度を高める上でも重要です。

[今後の展望]

本研究では、観測されたhiatusの原因を解明するところまでには至っていません。しかし、今後、気候モデルを観測値で初期化した近未来気候予測実験の結果などを詳しく調べることで、自然変動としてのhiatusのメカニズムが明らかになってゆくと期待されます。海洋の熱吸収は、10年規模で起こる自然変動であるPDOと密接にかかわっており、熱帯太平洋域の近年の気候状態(暖水が西太平洋に溜まっており、エルニーニョが出現しにくい)を解き明かす鍵にもなり得ます。今後10年程度の気候変化予測をより確かなものにするために、継続的な研究が必要です。

[発表雑誌]

著者:Watanabe, M., Y. Kamae, M. Yoshimori, A. Oka, M. Sato, M. Ishii, T. Mochizuki, and M. Kimoto (2013) [下線は大気海洋研究所のメンバー]

タイトル:Strengthening of ocean heat uptake efficiency associated with the recent climate hiatus

雑誌名:Geophysical Research Letters

掲載日:2013年7月18日

[用語解説]

注1: hiatus

全球平均地表気温の上昇率が横ばい、あるいは負になるような状態を指します。この用語は、米国のG. Meehl博士のグループが最初に用いたもので、現在では地球温暖化の停滞状態を指すものとして広く使われています。

注2: CMIP

結合モデル相互比較プロジェクト(Coupled Model Intercomparison Project)。世界気候研究計画(World Climate Research Programme, WCRP)のもとで行われている、共通の外部条件(温室効果気体や太陽活動など)を与えて計算される全球気候モデルの比較プログラムで、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 気候変動に関する政府間パネル)の評価報告書が引用する気候変化シミュレーションの結果は、CMIPのデータをもとにしています。第3次CMIP (CMIP3)はIPCC第4次評価報告書に用いられ、第5次CMIP (CMIP5)の結果は第5次評価報告書で引用される予定です。本研究では、24のCMIP3モデル、22のCMIP5モデルの結果を使用しました。

注3: メンバー

異なる初期値から始めたアンサンブルシミュレーションのうちの個々の計算を指します。

注4: MIROC5

東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所、海洋研究開発機構で共同開発されている全球気候モデルの最新版の名称。MIROC5によるシミュレーション結果はCMIP5の一部として提供されています。

[備考]

本研究は、文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム」のもとで行われました。

[お問い合わせ先]

東京大学大気海洋研究所 准教授 渡部雅浩

Tel: 04-7136-4387 E-mail: hiro@aori.u-tokyo.ac.jp

図1: 全球平均地表気温の1960年から2030年までの変化。黒線は2012年までの観測値(英国ハドレーセンター作成の地表気温データセットにもとづく)、青線と赤線とそれぞれの陰影は、CMIP3とCMIP5の気候モデル群による平均値とそのばらつきを表している。2つの気候モデル群は、2000年頃までは観測される気温の長期変化傾向をよく再現していましたが、最近の10年ほどは温暖化傾向を過大に再現していることが分かります。

図2: 5つのCMIP5気候モデルアンサンブル(紺色から赤色までの縦棒、小さな×は個々のメンバー)と観測値(黒の大きな×)からそれぞれ求められた、3つの期間(それぞれ10年)における全球地表気温の上昇率。モデルのばらつきは、気候の自然変動の幅を表します。1991年以降、観測される気温上昇率が鈍っており、気候モデルアンサンブルは全体として過大に表現していますが、いくつかのメンバーは観測値に近い結果を示していることが分かります。

図3: (a) 気候モデルMIROC5から得られた、自然変動によるhiatusのパターン。全球地表気温の偏差が負になるとき(hiatus時)の海面水温の偏差(アンサンブル平均からのずれ)を表しています。自然変動によるhiatusが生じる場合には、熱帯太平洋を中心に広く低温域が広がることが分かります。(b) 観測された2001~2010年の海面水温偏差(1961~1990年からのずれ)。本図には全球平均値は含まれていません。

図4: CMIP5気候モデル(青)と観測推定値(赤)からそれぞれ推定された海洋熱吸収係数(κ)の1961年から2030年までの変化。κは、地表気温1℃の上昇に対する熱吸収量(W/m2)で表されます。縦棒は誤差範囲、×は個々のモデルの結果。モデルの熱吸収係数は時間とともに徐々に小さくなりますが、観測推定値は逆に熱吸収が活発化していることを示しています。

![]()

教職員募集

教職員募集 所内専用

所内専用