|

|

|

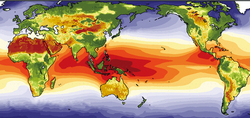

気候のコンピュータモデルを開発し,気候形成や気候変動のメカニズム解明や地球温暖化予測に貢献してきた.モデルは,大気,海洋の運動を再現することから始まり,陸面、海氷との相互作用や気候システム内での生物化学過程や物質循環まで扱うものへと発展し,気候研究には不可欠な道具となった.さらに,雲や海洋の微細過程を再現する超高解像度シミュレーションも始まり,未解明のプロセスに挑んでいる.

|

|

|

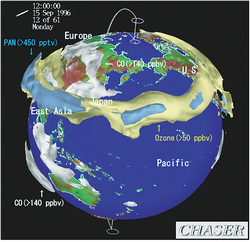

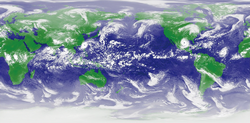

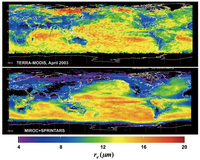

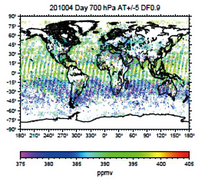

人工衛星などによる観測データの解析を通じて,気候の仕組みを紐解いてきた.大気中の塵(エアロゾル)の特徴や分布,エアロゾルと雲の気候影響,二酸化炭素等の温暖化気体の衛星観測,雨と大気大循環の結合・エネルギー循環への効果など,世界に先駆けた研究を行った.これらの知見を気候モデルの検証や改訂に適用すると共に,気候形成の更なる理解に向け,近く打ち上げ予定の雲や雨などの新しい衛星観測計画に取り組んでいる.

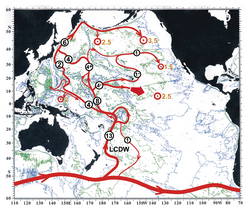

数字は流量(単位:100万m3/秒) |

|

北大西洋北部に端を発する深層循環は,南大洋を経由して太平洋に入り,複雑な海底地形によって枝分かれしながら,海底近くを北上する.

数百年規模の気候変動をもたらすと考えられるこの深層循環の北太平洋における流路と流量を,白鳳丸航海で実施した高精度水塊観測と係留系による連続測流などによって明らかにした.

Kawabe M and Fujio S (2012) Journal of Oceanography, 66: 389-403.

|

|

|

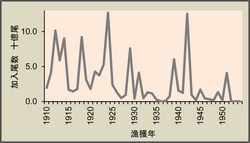

マイワシの資源量は,海洋生態系のレジームシフトに伴って数百倍の幅で大変動する.しかし,すべての資源が大変動するわけではない.資源加入量の変動係数を比較すると,亜寒帯のニシンは130%と著しく大きいが,亜熱帯のウルメイワシは30% と小さい.低緯度水域から高緯度水域への進出に伴って,ニシンは産卵と成長を春から夏に集中させた.集中的なエネルギー投資の結果,年による当たり外れが大きくなったのである.

|

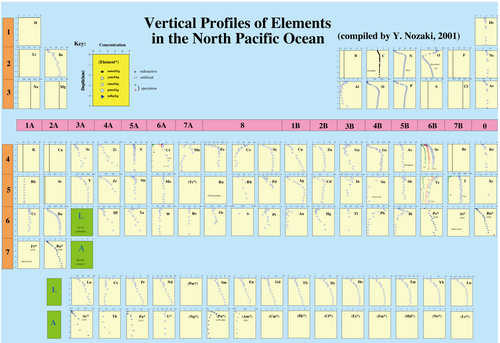

1990年代以後,海水中の微量元素に関するサイエンスは格段の進展をみせる.チタンやケブラーアーマードケーブルによる海水採取クリーン技術の進歩と,ICP質量分析法をはじめ高感度機器分析法の発展によって,微量元素と同位体の挙動が続々と解明されつつある.1997年と2001年に,故野崎義行教授は北太平洋における微量元素濃度分布を元素周期表に集大成した.この図は世界中の海洋研究者に強いインパクトを与え,国際GEOTRACES計画発足への引き金ともなった.

Nozaki Y (2001) Encyclopedia of Ocean Sciences, Vol.2, 840-845, Academic Press.

|

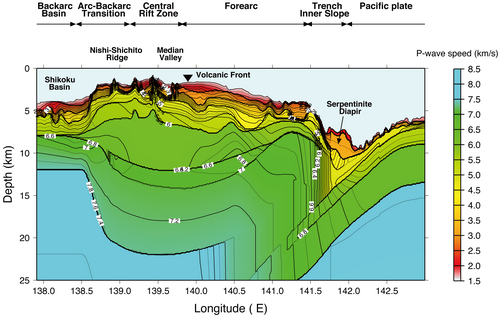

伊豆ー小笠原島弧を横切る断面(北緯32度,東経138-142度付近)において,地殻,沈み込むスラブ,その下のマントルの構造を,反射法地震探査と海底地震計を用いた屈折法探査により明らかにした.この結果は海洋性島弧が大陸地殻に近い構造であることをはじめて示したもので,大陸形成過程の謎に迫る重要な研究である.

Suyehiro K et al. (1996) Science, 272: 390-392.

|

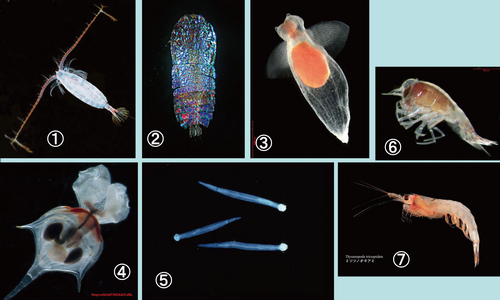

CoMLは,この海にどれだけの種が,いつ,どこに,どれくらい棲んでいるのか,その過去から現在にわたる変化を調査・解析し,海洋生物と地球環境の将来予測に役立てることを目指した国際共同プロジェクト(2000~2010年)で,大気海洋研究所はアジア海域の拠点として,動物プランクトンに関する調査,データ管理,人材育成に貢献した.

|

|

|

|

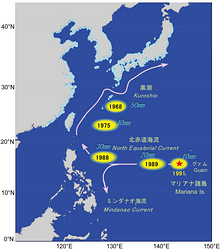

1973年,白鳳丸を使って始まった海洋研究所のウナギ産卵場調査は,2009年のウナギ卵31個の採集をもって終止符を打った.結果,ウナギは夏の新月の夜,西マリアナ海嶺南端部の海山域,水深200m前後で産卵することが明らかになった.しかし,産卵地点の物理・化学・地学的特性や雌雄親ウナギの産卵集団形成メカニズムなど,その産卵生態は依然謎に包まれている.潜水艇により産卵シーンを直接観察しようという新たな計画が始動した.

|

|

|

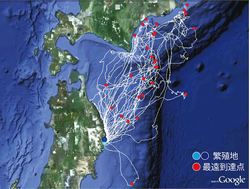

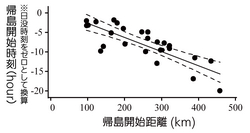

岩手県三陸沿岸の無人島で育雛中のオオミズナギドリに,小型GPSを取り付けて採餌旅行経路を調べたところ,約6割が島周辺で餌を捕り日帰りする一方で,北海道沖まで最長8日間出かけることもあると判明した.採餌場から島へ向けて戻り始める時刻は遠方ほど早まり,結果的に約9割の採餌旅行で日の入り直後3時間以内に島に到着していた.鳥は島までの距離と時速27.8kmという水平移動能力に見合った時間調節をしていたと解釈できる.

Shiomi K, Yoda K, Katsumata N and Sato K (2012) Animal Behaviour, 83: 355-359.