|

DOBIS monthly report |

|||||

|

変動系班 「管理と保全の変動モデル」 (東京大学海洋研究所・松田研究室) |

|||||

| 海の魚には限りがある。そして、多くの魚は乱獲によって数がどんどん減っている。私たちがいまいちばん大切な言葉は持続可能性である。つまり、次の世代に私たちと同じ自然の恵みを伝えることである。?そのためには、(1)子供の魚を獲らないこと、(2)減った魚を獲らないこと、(3)卵を産む前の親を獲らないことがたいせつである。逆に、たくさんある魚をたくさん獲ることがたいせつだ。実は、乱獲されている魚は種数こそ多いが、漁獲量はそれほどでもない。世界の総漁獲量は1988年に1億トンを超えた。それ以降はいったん減少し、乱獲によって漁獲量は飽和したとも言われた。しかし、この一時的減少の原因は日本のマイワシの資源崩 壊であり、乱獲ではない。1994年現在、世界の浮魚類の総漁獲量は約4500万トンである。図1からわかるように、浮魚類の漁獲量は変動しつつも増え続けている。浮魚類の資源変動機構を数理生態学的に明らかにすることによって、変動する浮魚資源を有効に利用する漁獲方策を解明することが、本研究の目的である。 | |||||

|

図1 世界の漁獲量(FAOのデータベースより作図)。下の黄色い部分は海産底魚、中段の濃い色の部分は海産浮魚類の漁獲量を表す。 |

図2 おもな浮魚類の全国漁獲量の経年変化(農林水産省全国漁獲統計、Matsuda et al. 1992より) |

||||

|

3すくみ仮説:マイワシ、カタクチイワシ、サバの間にグーチョキパーの3すくみ関係があれば、資源はこの順番に永久に振動しつづけることができる。これは、数理生態学ではMay-Leonard軌道と呼ばれ、以下の微分方程式で表される。 |

図3 数理モデルによる3種の魚種交替の再現(松田2000)。左は定常環境。右は変動環境のモデル。灰色線、太線、細線がそれぞれ「マサバ」、「マイワシ」、「カタクチイワシ」の資源量(個体数)を表す。 |

||||

|

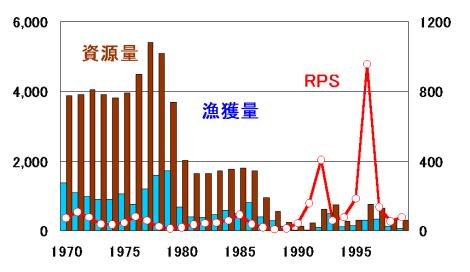

サバの過去を読む マサバ太平洋系群は、1980年代から減少し始めたが、その間の漁獲率はかなり堅かった。自然変動に乱獲が追い討ちをかけるか達で、1990年代には資源の低迷期を迎えた。 |

図4 マサバ太平洋系群の漁獲量と、谷津明彦らのコホート解析による資源量の推定値と、それから得られるRPSの年変動 |

||||

|

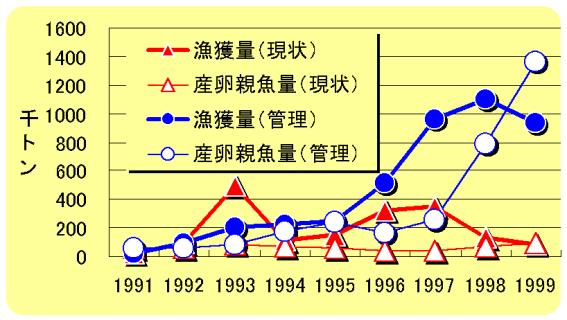

図5 マサバ太平洋系群の1990年代の資源量と漁獲量の変動。現状と未成魚を保護管理した場合の数値計算。1992年級群を保護した場合、1993年の漁獲量は現状より低くなるが、その後は資源量の回復により、漁獲量も増えていくことがわかる。 |

図6 今後のマサバの資源変動の数値実験。90年代の漁獲率を続けた場合。画面をクリックするとMicrosoft Excelが起動し、”F9”キーを押すと異なる乱数で計算される(お使いの機種及びバージョンにより、起動しないことがあります)。 |

||||

Matsuda, H., Wada, T., Takeuchi, Y. & Matsumiya, Y. (1992) Model analysis of the effect of environmental fluctuation on the species replacement pattern of pelagic fishes under interspecific competition, Researches on Population Ecology 34:309-319.

松田裕之(2000)『環境生態学序説』共立出版